Ob Teil einer internationalen Bewegung oder traditionelles Engagement in der Schweiz: Stiftungen bewegen die Nachhaltigkeit und setzen sich für die Umwelt ein.

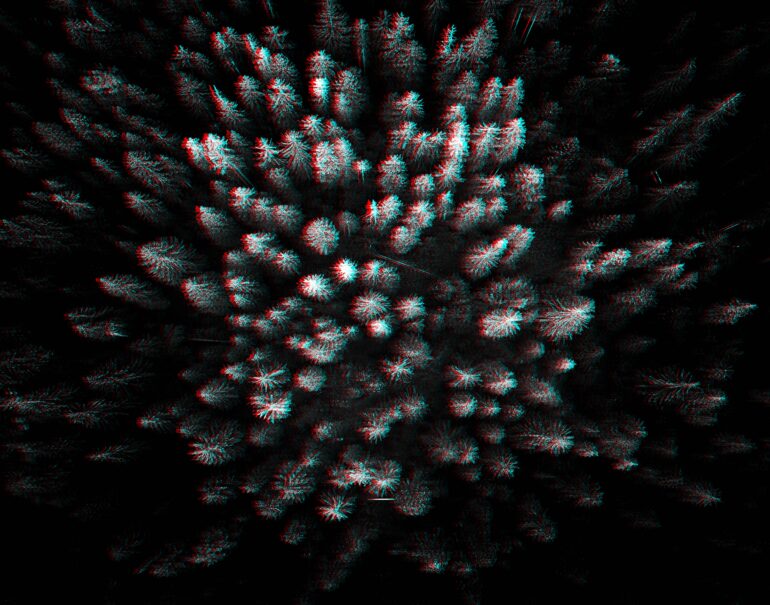

1000 Milliarden Bäume pflanzen weltweit lautet das ambitionierte Ziel. «Wenn es uns gelingt, haben weltweit rund 350 Millionen Menschen Arbeit – insbesondere in Entwicklungsländern», sagt Marianne Jung. Zusammen mit Pirmin Jung hat sie 2016 die Stiftung Plant-for-the-Planet Schweiz gegründet. «Die Bäume werden bewirken, dass der Boden wieder fruchtbar wird, die Biodiversität zurückkommt und das lokale Klima positiv beeinflusst wird. Sie speichern ganz viel CO2 und sie geben uns einen Zeitjoker von bis zu 15 Jahren, um das 2‑Grad Ziel zu erreichen», sagt ihr Gründungspartner.

Die Idee der Stiftung geht auf den Deutschen Felix Finkbeiner zurück. Als 9‑Jähriger forderte er 2007 alle Kinder auf, eine Million Bäume zu pflanzen. Gemäss der internationalen Bewegung Plant-for-the-Planet wurde dieses Ziel 2010 erreicht. 2011 startete als Folgeprojekt die 1000-Milliarden-Bäume-Kampagne. Dass die Aufforstung eine valable Möglichkeit ist, um das Klima zu retten, zu diesem Schluss kam auch eine Studie des Crowther Lab der ETH Zürich von 2019. Allerdings dränge die Zeit, denn es dauert Jahre, bis die Wälder genügend gewachsen sind und ihre volle Wirkung als CO2-Speicher zum Tragen kommt.

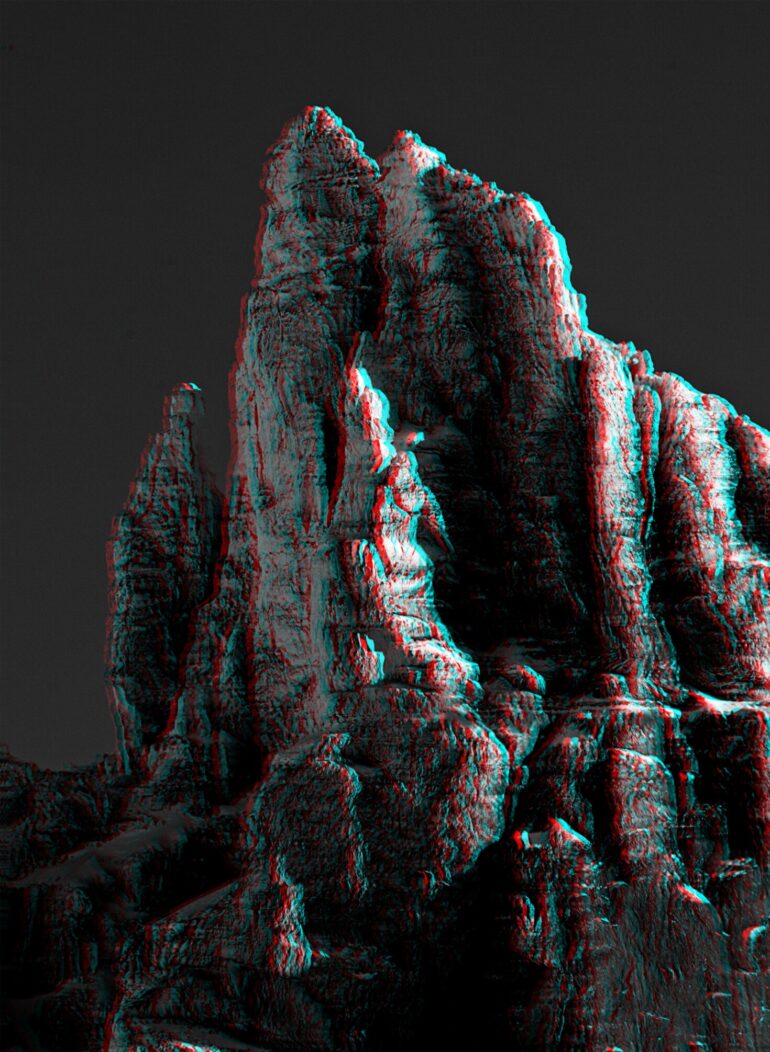

Ohne Schutzwald geht es nicht

Bäume prägen unsere Landschaften, Städte, Felder oder Berge. In den 80ern rückten sie in den Fokus der Umweltdiskussion: Waldsterben. «Es war der Auslöser», sagt Dunja L. Meyer, verantwortlich zur Öffentlichkeitsarbeit über die Gründung der Stiftung Bergwaldprojekt 1987. «Waldsterben war damals in aller Munde.» Es bildete sich eine kleine Gruppe. Sie wollte anpacken statt nur diskutieren, und sie gingen in den Wald arbeiten. Das Bergwaldprojekt war geboren. Mit ihrem Engagement will die Stiftung den Naturschutzgedanken mit dem Menschen verbinden. «Ganz selbstlosen Naturschutz gibt es wohl nicht», sagt Dunja L. Meyer. Denn der Bergwald habe viele Funktionen, von denen die Menschen profitieren: Er ist Schutzwald für die Bergregion und durch die Hochwasserregulierung wirkt er bis ins Flachland. Er bindet CO2 und liefert Holz als Baustoff.

Die Klimaerwärmung treibt gewisse Tierarten immer höher in die Berge. Doch am Gipfel ist Schluss.

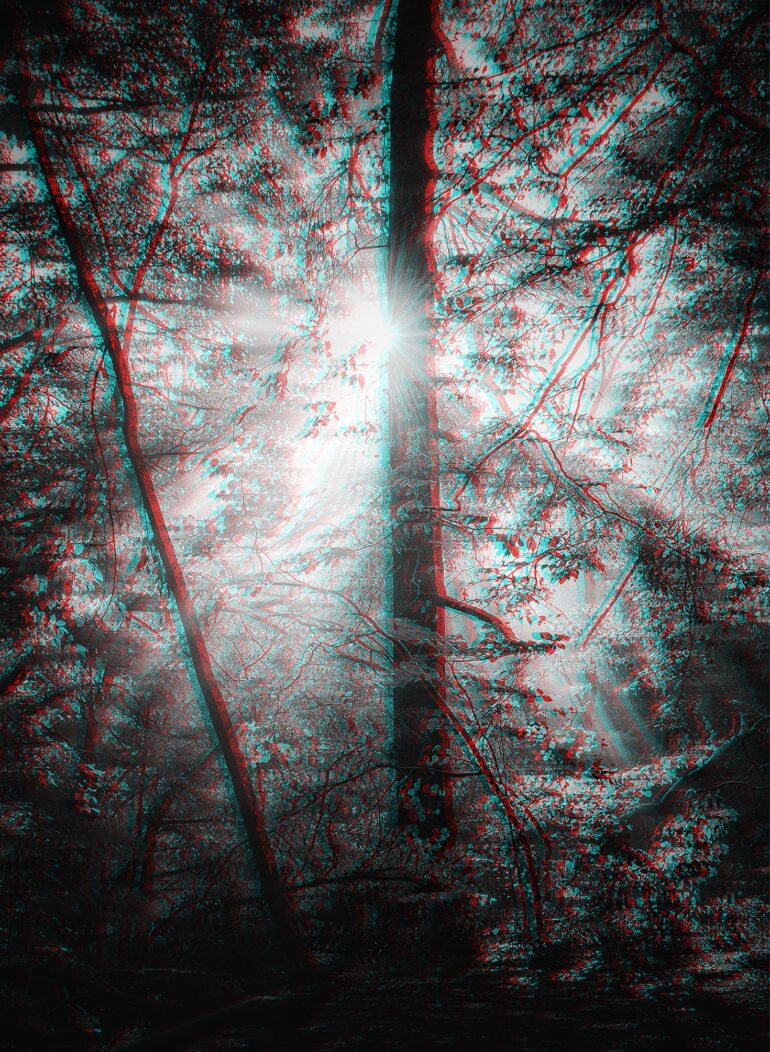

Und er ist Lebensraum für eine Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Sie fügt an: «Auch Biodiversität ist ein Dienst der Natur an den Menschen.» Das Interesse der Menschen an diesem Wissen steigt. Das merkt auch das Bergwaldprojekt. Denn es lebt von der Freiwilligenarbeit. «Immer mehr Menschen melden sich aktuell, weil sie sich für die Umwelt engagieren wollen», stellt Dunja L. Meyer fest. Corona habe diese Entwicklung noch verstärkt. Viele Menschen bleiben in der Schweiz. Und diesen Freiwilligen verschafft das Projekt in einer Woche erlebbare Erkenntnisse über den Bergwald. Insbesondere für Schülerinnen und Schüler bieten solche Projektwochen oft Schlüsselerlebnisse, die sich im Klassenzimmer nicht in der gleichen Art vermitteln lassen. «Wer im steilen Bergwald steht und weit unten das durch den Wald geschützte Dorf erblickt, dem leuchtet sofort ein, dass ein Leben in der Schweiz ohne Schutzwälder nicht möglich ist», sagt sie. Doch die Stiftung lebt nicht nur von der Freiwilligenarbeit. Um diese Einsätze zu ermöglichen, ist die Stiftung auf Spenden angewiesen. Denn eine Projektwoche ist mit hohen Kosten verbunden für professionelle Begleitung, Unterkunft und Verpflegung, Transportmittel und Werkzeuge. Deshalb seien sie genauso auf Gross- und Kleinspender angewiesen wie auf Menschen, die freiwillig arbeiten kommen.

Es gibt nicht «zu viel» oder «zu wenig»

Ebenfalls in der Bergwelt liegt der Schweizerische Nationalpark. Dabei steht das Schutzgebiet als Ganzes im Fokus. «Wir schützen nicht nur Tiere, Pflanzen und Lebensräume, sondern sämtliche natürlichen Prozesse, das Ökosystem als Ganzes», sagt Hans Lozza, Kommunikationsleiter des Nationalparks. Nach einem Lawinenniedergang verschwinden vielleicht gewisse Arten, dafür finden andere einen neuen Lebensraum. «Wir werten auch nicht. Es gibt nicht ‹zu viel› oder ‹zu wenig› von einer Art. Die Anzahl Individuen ist Ausdruck für das herrschende Kräfteverhältnis.» Mit diesem Gedanken hat sich der Park seit seiner Gründung 1914 entwickelt. «Es war eine Zeit der wirtschaftlichen Entwicklung und auch eine touristische Boomzeit. Viele Ressourcen wie Wälder oder Wildtiere wurden übernutzt und weite Teile des Gebirges für Weidezwecke genutzt», sagt der Kommunikationsleiter über die Gründungszeit.

Intensiver Bergbau, Kahlschlag, Kalkbrennerei und Weidegang prägten die Gegend bei Zernez. Eine Gruppe von Persönlichkeiten aus dem städtisch-bürgerlichen Kreis in Basel – insbesondere Naturwissenschaftler – erkannte den Handlungsbedarf. Sie wollten ein Stück Natur «für alle Zeiten» der menschlichen Nutzung entziehen und für die natürliche Entwicklung reservieren. Seither haben sich die Themen teilweise geändert. «Doch der Druck auf natürliche Ressourcen ist nach wie vor hoch», sagt Hans Lozza. «Neue Bedrohungen sind entstanden. So etwa die touristische Übernutzung des Alpenraums. Es gibt kaum noch Rückzugsgebiete für die Tiere, weder im Sommer noch im Winter.» Die Veränderung der Landschaften und ihre Folgen für die Tiere beobachtet auch die Schweizerische Vogelwarte Sempach. Dass in der Schweiz alle beim Thema Vogel gleich an Sempach denken, hat nichts damit zu tun, dass es sich um eine für Ornithologen aussergewöhnliche Region handeln würde.

«Der Name ist historisch bedingt», sagt Livio Rey. Der Gründer, Alfred Schifferle lebte in Sempach. 1924 wurde die Schweizerische Vogelwarte Sempach zur Erforschung des Vogelzugs im Alpenraum gegründet. 30 Jahre später wurde sie in eine Stiftung umgewandelt. Ihre Arbeit bleibt aktuell. Biologe und Mediensprecher Livio Rey erklärt: «Ehemals häufige Arten sind aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft praktisch verschwunden.»

Eine grosse Krise

«Neue» Arten stellt Livio Rey dafür im Siedlungsraum fest. Viele Arten seien «eingewandert», die eigentlich im Wald lebten. Er nennt Amsel, Buchfink oder Kohlmeise als Beispiele. Die Vegetation wie in einem Park reiche ihnen. Zu positiv will er diese Entwicklung jedoch nicht werten. «Obwohl sich die Siedlungsflächen ausgedehnt haben, hat die Anzahl Vögel nicht im gleichen Mass zugenommen», sagt er. Viele naturferne Gärten, die viel zu häufig gemäht würden oder gar nur aus Schotter bestünden, seien für die Natur komplett wertlos. Oder die Besitzer pflanzen gebietsfremde Arten. Livio Rey bilanziert: «Der Siedlungsraum dehnt sich aus, aber Siedlungsvögel können nicht profitieren.» Die Ausdehnung des Siedlungsraums bedingt, dass er in den Fokus der Nachhaltigkeit und der Umweltthematik rückt.

Mit einem Schwerpunkt auf Biodiversität im Siedlungsraum hat die Sophie und Karl Binding Stiftung ihre Fördertätigkeit im Umweltbereich neu definiert. «2018 hat der Stiftungsrat entschieden, sich mit einem neuen grossen operativen Projekt auf Biodiversität zu fokussieren», sagt Jan Schudel, Bereichsleiter Umwelt & Soziales. Und er erkennt eine Dringlichkeit in diesem Thema: Ein Drittel der Pflanzen- und Tierarten in der Schweiz ist bedroht. Trockenwiesen und Weiden sind besonders betroffen. Seit 1900 hat ihre Fläche um bis zu 95 Prozent abgenommen, wie das Bundesamt für Umwelt feststellt. «Ein schleichender Verlust», sagt Jan Schudel.

«Oft geschieht er fern der Medien, obwohl es eine grosse Krise ist.» Mit dem Fokus auf die Siedlungsbiodiversität will die Stiftung das Thema nun angehen und dafür sensibilisieren. «Es geht um die Vielfalt der Natur vor der Haustür, auch von Entscheidungsträgern», sagt Jan Schudel. «Die wollen wir erreichen. Unser Ziel ist, die Vielfalt im verdichteten Siedlungsraum aufzuzeigen.»

Zwei Gigabyte Daten

Mit einem Preis will die Binding Stiftung nun das Bewusstsein für das Thema stärken. 2021 wird die Stiftung zum ersten Mal den mit 100’000 Franken dotierten Binding Preis für Biodiversität vergeben (nach Redaktionsschluss). Bis zum 31. Januar konnten Interessierte ihre Projekte einreichen. Und bereits die Ausschreibung hat eine grosse Wirkung erzielt. «Wir haben zwei Gigabyte Daten erhalten», sagt Jan Schudel. «Ein enormes Engagement zeigt sich in den Projekten. Schulklassen haben mitgemacht, ganze Verwaltungsabteilungen zusammengearbeitet. Wir haben starke Videos erhalten – toll, wenn man so etwas erlebt.» Bewegen will auch Plant-for-the-Planet. «1000 Milliarden Bäume, das sind 150 Bäume pro Erdenbewohner», rechnet Marianne Jung. «Ja, das klingt im ersten Moment nach viel. Es ist eine Herkulesarbeit.» Wenn allerdings Unternehmen mitmachen und bspw. ihren eigenen Wald pflanzen, um CO2-neutral zu werden, ergibt dies eine Menge an Bäumen. Allerdings will Plant-for-the-Planet diese Bäume nicht alle selber pflanzen. Pirmin Jung erklärt: «Vielmehr will man neben den eigenen Pflanzungen alle die anderen Baumpflanzprojekte in den verschiedensten Ländern und Regionen koordinieren und über die Plant-for-the-Planet-App einen einfachen Zugang von interessierten privaten und institutionellen Spendern zu diesen Projekten ermöglichen.» Dass sich das Gründerpaar überhaupt für das Thema engagiert, hat mit ihrem eigenen beruflichen Hintergrund zu tun. Als Bauingenieure setzen sie auf den Werkstoff Holz. «Das ist ja gerade das positive Ergänzende: Jeder Baum wird gepflanzt und irgendwann alt. Würde man ihn nicht ernten, würde er mit der Zeit selber umfallen und vermodern – das im Holz gespeicherte CO2 würde wieder in die Luft gelangen», sagt er. «Für uns ist klar, dass wir auf der einen Seite die Regen- und Urwälder erhalten müssen, ohne Kompromisse. Die übrigen Wälder sollen aber aktiv und vor allem nachhaltig bewirtschaftet werden, um möglichst viel CO2 zu binden und es langfristig in Produkten und Gebäuden einzulagern.» Dabei setzen sie auf an die örtliche Situation angepasste Mischwälder. Aus diesen sollen von Zeit zu Zeit einzelne Stämme geerntet und so junge Bäume nachgepflanzt werden.

Vögel sind beliebte Tiere

Die Berufung für das Engagement der Stiftung kennt auch Livio Rey. «Ich wollte mich schon immer für die Natur engagieren, aufklären und Verständnis schaffen.» Es sei wichtig zu zeigen, dass Krähen hochintelligent und sozial sind, nennt er als Beispiel. Deswegen will er das Verständnis für die Tiere fördern. Hilfreich sei, dass Vögel beliebte Tiere sind. Die Menschen fühlen sich mit ihnen verbunden. Während des ersten Lockdowns hätte die Vogelwarte Sempach aussergewöhnlich viele Anfragen erhalten. «Die Menschen haben die Vögel wahrgenommen. Sie fragten, welchen Vogel sie gesehen haben, wie sie einen Nistkasten montieren oder den Garten naturnah gestalten können.» Er stellt eine emotionale Bindung fest. Doch wenn es um die Argumente geht, zählen für ihn die Fakten. Und diese sind wenig erfreulich. «Seltene Arten werden noch seltener», sagt Livio Rey. Gerade die Entwicklung in den Feucht- und Landwirtschaftsgebieten verschärft die Situation. Viele bedrohte Arten leben in diesen Landschaften. Und natürlich ist der Klimawandel eine grosse Sorge. «Es kann eng werden für Vögel, die in den Bergen leben. Aber gerade für Bergvögel hat die Schweiz eine grosse Verantwortung», sagt Livio Rey. Steigt die Temperatur, müssen Vögel, die in kühleren Temperaturen leben, ausweichen, ihren Lebensraum in höheren Gebieten suchen. «Aber irgendwann ist man zuoberst auf einem Berggipfel», sagt er. Doch es gibt auch Erfolgsmeldungen: Wo es grosse Anstrengungen gibt, zeige sich eine Besserung. Livio Rey nennt den Kiebitz. «Er war vom Aussterben bedroht, heute geht es ihm dank Schutzbemühungen besser.» Viele Arten seien aber nicht so einfach zu fördern. Hilfreich ist, dass die Themen Nachhaltigkeit, Natur und Umwelt an Bedeutung gewinnen. «Vögel sind nicht unabhängig vom Klimathema. Sie sind genauso vom Klimawandel betroffen wie wir Menschen», sagt er.

Waldsterben heisst heute Klimawandel

Der Klimawandel fordert auch den Bergwald. «Waldsterben heisst heute Klimawandel», sagt Dunja L. Meyer. Dieser mache dem Bergwald arg zu schaffen. Nicht alle Bäume würden die Trockenheit und die Hitze gleich gut vertragen. Die grosse Herausforderung sei, den Bergwald, insbesondere die Schutzwälder, fit für eine Zukunft zu machen, die niemand kennt. Die Forschung sucht nach Bäumen, die Trockenheit und Hitze gut vertragen. Und der aktuelle Wissensstand zeigt: «Die Fichte, mit der in der Vergangenheit viel aufgeforstet wurde, ist leider nicht sehr trockenheitsresistent, da sie flache Wurzeln hat.» Da hilft es, dass das Thema immer mehr Menschen bewegt. Immer mehr Organisationen befassen sich mit dem Thema Umwelt. Das sei positiv. Die Arbeit nehme ja auch stetig zu, sagt sie, und sieht nicht Konkurrenten, sondern Mitstreiter für dasselbe Anliegen. Ähnlich tönt es bei Marianne Jung. «Alle Aktivitäten, die mithelfen, dass sich die Erde nicht um mehr als zwei Grad erwärmt, sind positiv. Wir sehen da niemanden als Konkurrenten – vielmehr ist es ein grosses Miteinander. Die Aktivitäten der Klimabewegung sensibilisieren die Menschen und das hilft uns direkt.» Denn mit ihrem Engagement will auch Plant-for-the-Planet Kinder und Jugendliche in Bezug auf das Thema Klimawandel erreichen. Bisher hat die internationale Bewegung 90’000 Jugendliche und Kinder in 75 Ländern zu Botschafterinnen und Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet. Sie lernen, was Klimakrise und Klimagerechtigkeit sind, wie Bäumepflanzen die Biodiversität, die Fruchtbarkeit der Böden oder das lokale Klima beeinflussen kann und wie sie selber aktiv werden können.

Nicht nur der Regenwald

Um mit ihrer neuen Ausrichtung im Bereich Umwelt möglichst effektiv wirken zu können, hat sich die Sophie und Karl Binding Stiftung mit Experten und Expertinnen primär aus Praxis und praxisorientierter Wissenschaft sowie mit Organisationen wie Forum Biodiversität oder Pro Natura ausgetauscht. So hat die Stiftung den Förderbereich Biodiversität und Aufwertung qualitativ hochwertiger Landschaftsräume entwickelt. In der Umsetzung spielt auch die Abstimmung mit den anderen beiden Förderbereichen Soziales und Kultur eine Rolle. «Wir bemühen uns darum, dass es keine Widersprüche gibt, auch innerhalb eines Bereichs», sagt Jan Schudel und nennt als Beispiel, dass für die Instandsetzung einer Trockenmauer aus Gründen des Klimaschutzes nicht der Helikopter eingesetzt werden sollte. Bei vielen Projekten arbeite man mit anderen Stiftungen und weiteren Organisationen zusammen. Denn alleine sei man oft kein Game-Changer. Die Ressourcen müssen sinnvoll eingesetzt werden. Und wirken. Auch gegenüber der Öffentlichkeit. Hier soll gerade der neue Preis seine Ausstrahlung entfalten. Mit dem Waldpreis, den die Stiftung 30 Jahre lang bis 2016 vergab, sei dies gelungen. Nun soll dies bei der Biodiversität geschehen. Denn dies sei dringend notwendig. «Bei manchen Arten auf der Roten Liste, die vom Aussterben bedroht sind, ist die Entwicklung dramatisch», sagt Jan Schudel und fügt an, «aber auch bei häufigeren Arten ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.» Hier fehle das Bewusstsein in der Gesellschaft für das Problem bei uns. Deswegen sei die Kommunikation wichtig. Es gebe eine Differenz zwischen der wissenschaftlichen Erkenntnis und der öffentlichen Wahrnehmung. «Nicht nur der Regenwald ist bedroht», sagt er, «auch bei uns sind Arten unmittelbar vom Aussterben bedroht oder gefährdet.»

Ein aussergewöhnliches Langzeitprojekt

Die Bedeutung der Kommunikation führt der Nationalpark schon in der Beschreibung seiner Hauptaufgaben auf. Die Öffentlichkeitsarbeit gehört neben Naturschutz und Forschung auch dazu. Der Kommunikationsleiter sagt: «Alle drei Aufgaben sind wichtig. Der Schutz schafft den Rahmen für dieses Langzeitexperiment. Die Forschung zeigt, wie sich die Natur entwickelt, wenn der Mensch über so lange Zeit nicht eingreift. Die Öffentlichkeitsarbeit schliesslich ermöglicht Menschen einen Zugang zu wilder Natur und schafft Akzeptanz für dieses aussergewöhnliche Langzeitprojekt.» Entsprechend sind die Schutzbestimmungen klar und ermöglichen gleichzeitig den Tourismus. Es herrscht ein Wegegebot – es darf nicht übernachtet werden und der Zugang ist nur zu Fuss erlaubt. «Diese Schutzbestimmungen setzen wir durch, notfalls mit Bussen», sagt Hans Lozza. Wenn die Gäste auf den Wegen bleiben müssen, ist die Störung für Tiere und Pflanzen viel weniger gross als in Gebieten, die kreuz und quer begangen werden. Pärke seien immer auch eine Chance, um den Menschen die Augen zu öffnen. «So können wir sie zu Fans von unberührter Natur werden lassen», sagt Hans Lozza. Die öffentliche Wahrnehmung ist für den Park wichtig. Denn es werde schwieriger, für unspektakuläre Hintergrundarbeit grosse Geldgeber zu finden. Eine Herausforderung, die aktuell ansteht, ist die Weiterentwicklung des Unesco Biosfera Engiadina Val Müstair. Der Schweizerische Nationalpark dient als Kernzone dieses Biosphärenreservats. Hans Lozza: «Ziel ist es, eine Modellregion zu schaffen, in der der Mensch nachhaltig mit den natürlichen Ressourcen umgeht.»