Einige Stiftungen haben sich der Genderthematik angenommen, bei ihrer Förderarbeit oder in ihrem Reglement. Doch es gibt Potenzial für weitere Verbesserung. Ein Blick auf die Stiftungsräte genügt. Hier sind Frauen weiterhin wie in wirtschaftlichen Führungsgremien untervertreten.

Die Frauen haben viel erreicht – und es gibt noch viel zu tun!», sagt Rita Schmid. Sie ist Präsidentin des Stiftungsrats der 1960 gegründeten Stiftung für die Erforschung der Frauenarbeit. Der Erlös aus der zweiten Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit, SAFFA, im Jahr 1958 hat die Stiftung möglich gemacht. Die Ausstellung, organisiert von diversen Frauenvereinen und deren Dachverband, thematisierte die Rolle der Frauen in der modernen Gesellschaft. Frauen wollten neben Familienarbeit und ehrenamtlicher Beschäftigung auch berufstätig sein.

Ebenso funktionierte die SAFFA58 als «Werbeveranstaltung» für das Frauenstimmrecht. Allerdings blieb dem Anliegen der Erfolg vorerst verwehrt. 1959 lehnten die Schweizer Männer das Anliegen ein weiteres Mal an der Urne ab.

Frauenarbeit

«Mit der Gründung setzte die Stiftung aber ein starkes Statement: Frauenarbeit ist ein vielschichtiger Untersuchungsgegenstand», hält Rita Schmid fest und fügt an, dass aktive Kämpferinnen für das Frauenstimm- und wahlrecht den Stiftungsrat bildeten. Dieses wurde 1971 schliesslich eingeführt. Dass es nach der SAFFA58 noch mehr als zehn Jahre dauern sollte, bis die Frauen ihre politischen Rechte erhielten, sieht Rita Hermann-Huber als Beleg für das damals geltende Rollenverständnis. «Bestimmt ist die SAFFA58 in der damaligen Zeit bei vielen Männern und auch Frauen nicht nur auf Wohlwollen gestossen. Die Frauen gehörten an den Herd und zu den Kindern», sagt die Präsidentin der Stiftung für staatsbürgerliche Erziehung und Schulung. Auch diese wurde aus dem Erlös der Ausstellung gegründet.

Die Stiftung widmete sich der Vorbereitung der Frauen auf ihre staatsbürgerliche Verantwortung. Sie wollte das Verständnis der Frauen für die Aufgaben im öffentlichen Leben vertiefen. Einiges hat sich seither zwar verbessert. Seit Einführung des Frauenstimmrechts hat Rita Hermann-Huber eine starke Veränderung in der Politik festgestellt. «Zum Glück», wie sie sagt. Zugleich fügt sie aber an: «Die paritätische Gleichberechtigung auf allen Ebenen ist noch nicht erreicht. Lohngleichheit oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind noch immer Problemthemen.» Der Handlungsbedarf bleibt. Er prägt das Engagement der Stiftung. Die unterstützten Projekte sollen einen Beitrag zur Gleichstellung leisten. Bei 25 bis 30 Projekten kann sich die Stiftung pro Jahr finanziell engagieren. Sie führt aber keine Projekte in Eigenregie durch. «Die Gesuche gelangen in der Regel von Frauenorganisationen an unsere Stiftung», sagt Rita Hermann-Huber. Dabei hat sie bei den eingegangenen Anfragen in den vergangenen Jahren eine Veränderung festgestellt. Projekte für Migrantinnen sind häufiger geworden. Auch das Thema Gewalt an Frauen hat an Bedeutung gewonnen, wie auch die Genderfrage. «So ist in Zusammenhang mit dem Frauenstreik bspw. ein Buchprojekt mit Porträts von Streikenden bei uns eingegangen», erzählt sie. Wobei die Stiftung Buchprojekte nur unterstützt, wenn Frauenorganisationen oder Frauengruppen diese herausgeben. Aktuell planen viele Organisationen Anlässe zum Jubiläum von 50 Jahre Frauenstimmrecht. Rita Hermann-Huber: «Viele eingereichte Projekte belegen, die Gleichstellungsfrage bleibt aktuell.»

Gewünschte Polarisierung

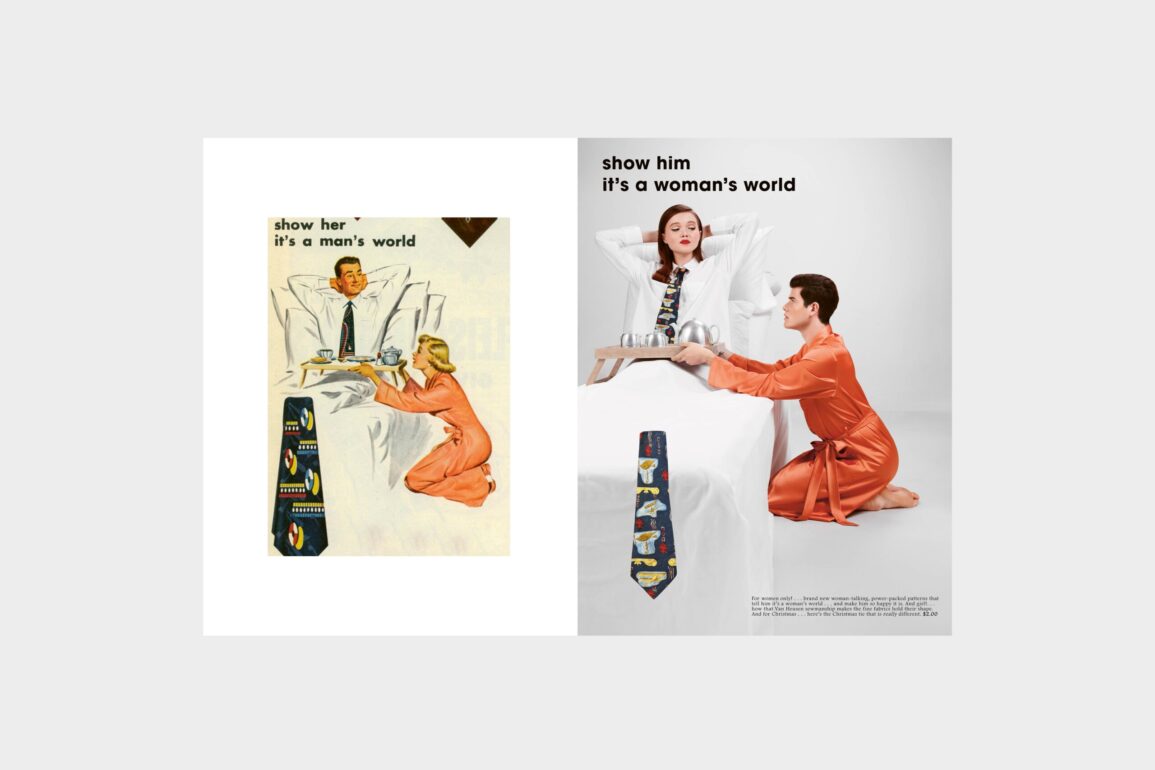

Politische Rechte und Arbeit, die Hürden für die Frauen waren hoch. Die Frauen mussten sich alles erkämpfen. Wenn Frauen für ihre Rechte eintraten, lautete ein gängiges Argument, das führe zu einer Spaltung der Gesellschaft. «Die Frauen wurden auf ihre Plätze verwiesen. Übergeordnete Themen wie eine Wirtschaftskrise oder eine vermeintliche Bedrohung der Schweiz von aussen wurden vorgeschoben, um das Einheitsprinzip zu verteidigen», sagt Franziska Schutzbach.

Die Soziologin und Geschlechterforscherin stellt auch heute noch fest: «Es braucht Mut und vor allem mehr Erkenntnis, dass Streit, Konflikt und Polarisierung auch etwas Gutes und Wichtiges sein können.» Dies gilt gerade für Gleichstellungsthemen. Denn diese polarisieren.

Doch die herrschende Konsenskultur habe die Frauenbewegung denn auch immer ausgebremst, sagt sie. Da die Frauen keine politischen Rechte hatten, waren Vereine und Organisationen für die Frauen absolut zentrale Kräfte. Dieses Abstützen auf die verschiedenen Kanäle gilt noch heute. Die parlamentarische Politik alleine reiche nicht, sagt Franziska Schutzbach. Es brauche ebenso die Zivilgesellschaft, die Strasse und Organisationen wie Stiftungen. Von diesen wünscht sie sich, «dass sie in dieser Frage mit etwas mehr Mut agieren würden». Insbesondere fehle es ihr an Stiftungen, die sich mit einem übergeordneten Engagement und auch klar politischer Stossrichtung für Gleichstellung exponierten. Um Geschlechterthemen zu erforschen und das Wissen an eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln, arbeitet Franziska Schutzbach am Aufbau eines feministischen Instituts. Dieses soll sinnvolle, gesellschaftsrelevante, aber auch politisch engagierte Forschung betreiben. Und auch in der Methode und der Kultur soll sich das Institut von der klassischen Akademie unterscheiden. Nicht Publikationslisten und Professorenstellen wären zentral, sondern die Wissenserarbeitung für eine emanzipatorische Gesellschaft. Während in Deutschland parteinahe Stiftungen wie die Rosa Luxemburg Stiftung oder die Heinrich Böll Stiftung den Auftrag der politischen Bildungsarbeit aufgreifen, fehlen solche Institutionen hierzulande. Das kritische Wissen bleibt an der Akademie und findet kaum Eingang in die breite Gesellschaft, auch deshalb, weil viele ab der 9. Klasse nicht mehr zur Schule gehen oder sehr berufsorientiert lernen, aber politische Bildung, kritisches Reflexionsvermögen der Einzelnen ist gerade für eine

direkte Demokratie zentral.

Beeindruckende Frauen

Es war somit nur konsequent, dass der ehemalige Leiter eines Töchterinstitutes, Karl Landolt, eine Stiftung gründete, die sich spezifisch der Frauenförderung verschrieb. «Sie ist Würdigung und Ausdruck der Wertschätzung der Frauen im Allgemeinen und der Lebenspartnerin Irma Lechner sowie der alleinerziehenden Mutter Marie Landolt-Übelmann im Besonderen», so Ariane Bolli-Landolt. Auch in der Entstehungsgeschichte der Elisabethenwerkstiftung spielt ein Mann eine Rolle.

«Es war zu dieser Zeit und in dieser Generation fortschrittlich, dass sich ein Mann für eine Stiftung zur Förderung von Frauenprojekten einsetzt», sagt die Stiftungsrätin Rosmarie Koller-Schmid. Karl Hompesch hat die Elisabethenwerkstiftung 2003 gegründet. Als Katholik war ihm die Geschichte der Heiligen Elisabeth vertraut, die sich für die Armen einsetzte. Und er kannte das Elisabethenwerk des Schweizerischen Katholischen Frauenbunds SKF. «Natürlich hätte er auch ein Legat für das Elisabethenwerk machen können», sagt Liliane Parmiggiani, Fundraiserin beim Elisabethenwerk. Doch ihm war wichtig, dass die gespendeten Mittel direkt in die Projekte des Elisabethenwerks fliessen.

Doch es gab schon früh Frauen, die sich exponierten. Und es gab Männer, die das anerkannten. Dies zeigt die Gründung der Frauenstiftung Irma Landolt-Lechner 1974. Karl Landolt war beeindruckt von der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Meta von Salis-Marschlins. «Sie beeindruckte ihn, weil sie sich nicht in die gesellschaftlich vorbestimmte Frauenrolle drängen lassen wollte», sagt Stiftungsratspräsidentin Ariane Bolli-Landolt. Mit seiner Frau Irma, die nebst ihrer Mitarbeit im Institut vier Kinder grosszog, lebte er eine gleichwertige Partnerschaft. «Sie hatten zwar eine klare Rollenteilung, aber es gab keinen Unterschied in der Wertung der Tätigkeit», erzählt sie.

Das Elisabethenwerk fördert Frauen in Uganda, Indien und Bolivien und unterstützt sie auf ihrem Weg aus der Armut, unabhängig von ihrer konfessionellen oder ethnischen Zugehörigkeit. Die lokalen Projektmitarbeiterinnen entwickeln mit armutsbetroffenen Frauen Möglichkeiten, ein eigenes Einkommen zu erzielen, vermitteln Wissen zu Hygiene und Familienplanung oder leisten Prävention zu Frauenhandel und häuslicher Gewalt. Die Projekte des Elisabethenwerks beinhalten auch die Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen. Die Arbeit des Elisabethenwerks offenbart ein fortschrittliches Frauenbild, das man im katholischen Umfeld eher weniger erwartet. Das liegt am SKF, dem grössten konfessionellen Frauendachverband, dem es angegliedert ist.

«Es gibt eine katholische Kirche ausserhalb der Amtskirche», erklärt Liliane Parmiggiani: «Wie fortschrittlich der SKF ist, das sorgt immer wieder für positive Überraschungen.» Deutlich wird dies im Einsatz des Verbandes für die Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche oder in Gleichstellungsfragen rund um die Ehe, die der Verbandsvorstand unterstützt. Für das Wirken des Elisabethenwerks hingegen steht nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit für armutsbetroffene Frauen im Fokus.

Rosmarie Koller-Schmid sagt: «Vielen Frauen ist es ein Anliegen, dass etwas ökologisch nachhaltig ist.» Es ging nie nur darum, finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sondern darum, Frauen durch die Vermittlung von Kompetenzen die Möglichkeit zu geben, aus der Armut zu finden und Selbstständigkeit zu erlangen. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel. Die Wirkung soll über das Projekt hinausgehen. Zentral bleibt die Ressourcenfrage. Ohne diese bleibt soziale und rechtliche Gleichstellung auf der Strecke. Mit einem eigenen Einkommen verbessert sich die soziale Stellung der Frau.

Liliane Parmiggiani fügt an: «Damit sie es wagen, ihre Rechte einzufordern, benötigen die Frauen Empowerment und eine finanzielle Basis.» Dies gilt auch für die Schweiz.

Was ist Arbeit?

Die Bedeutung der Erwerbstätigkeit als Zeichen für die Gleichstellung hebt auch Franziska Schutzbach hervor. Und sie stellt fest, dass sich seit dem ersten Frauenstreik viel getan hat. Heute ist der Grossteil der Frauen berufstätig. Doch das Thema bleibt schwierig. Viele Frauen arbeiten Teilzeit. Sie erleiden Nachteile in der Karriere und Einbussen in der Altersvorsorge. Und sie gibt zu bedenken: «Oft ist die Erwerbstätigkeit vor allem eine grosse Anpassung an männliche Lebenswelten. Wenn der Einstieg in die wirtschaftliche, kapitalistische Produktionsweise der einzige Erfolg sein soll, finde ich dies ein trauriges Verständnis von Emanzipation.» Denn gleichzeitig bleibt eine Ungleichheit und Diskriminierung bestehen. Frauen, die berufstätig sind, übernehmen weiterhin die Haus- und Familienarbeit. «Frauen mussten in der Schweiz immer hart für ihre Stellung kämpfen», sagt Franziska Schutzbach. Viele Entwicklungen kamen spät. Vergewaltigung in der Ehe gilt erst seit 2004 als Offizialdelikt. Der Mutterschaftsurlaub wurde erst 2005 eingeführt. «Dass wir heute noch für gleichen Lohn kämpfen und Massnahmen vom Staat fordern, wird auch mal als Diktatur bezeichnet», sagt sie und hält fest: «Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein Zeichen von Demokratie, gegen Diskriminierung und Ungleichheit vorzugehen, und es ist ein Verfassungsauftrag. Der Staat hat für Lohngleichheit zu sorgen und Massnahmen zu ergreifen.» Dass die Lohngleichheit noch nicht erreicht ist, beklagt auch Rita Schmid – und blickt gleich in die Zukunft. «Die Digitalisierung der Arbeitswelt wirft neue Fragen auf, die aus einer Geschlechterperspektive untersucht werden müssen.» Diese aktuelle Dimension ist für die Stiftung zur Erforschung der Frauenarbeit genauso wichtig wie die historische Aufarbeitung. Einerseits will sie Frauenleistungen für das historische und kulturelle Gedächtnis einer aufgeklärten Gesellschaft sichtbar machen. Anderseits will sie dazu beitragen, dass heute die Arbeitsbedingungen in Arbeitsfeldern mit einem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil wie zum Beispiel in der Care-Arbeit oder im Detailhandel kritisch untersucht werden. «Gleichstellung und Arbeit sind eng verknüpft», sagt Rita Schmid. Das fängt bereits beim Begriff Arbeit an. Was wird als Arbeit wahrgenommen, sind Tätigkeiten gesellschaftlich relevant, müssen sie als Arbeit anerkannt und angemessen bezahlt werden. Rita Schmid: «Wie wir wissen, gibt es historisch und aktuell aus der Geschlechterperspektive grosse Unterschiede in der Beurteilung von Arbeitsleistungen, Entlöhnung und Laufbahnentwicklungen sowie Vereinbarkeitsfragen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Würdigung und Wertschätzung von Arbeitsleistungen sind trotz der grossen Fortschritte in den letzten Jahrzehnten immer noch voller Diskriminierungen zulasten der Frauen.» Eine Einschätzung, die Ariane Bolli-Landolt teilt: «Es ist eine bekannte Tatsache, dass Frauen nicht nur in der Familie, sondern allgemein in der Betreuung von – kranken – Angehörigen, im Freiwilligendienst oder auch in soziokulturellen Projekten eine enorme Leistung vollbringen. Diese wird in keiner Weise angemessen anerkannt, geschweige denn entlöhnt.»

Diversität bringt Gutes

Um sicherzustellen, dass die Genderthematik in ihrer Stiftung mit der geforderten Sorgfalt behandelt wird, ist dies bereits in den Statuten der Kyria Dachstiftung festgeschrieben. 2019 haben Tanja Bootz und Brigitt Küttel zusammen Kyria gegründet. Es ist die erste Dachstiftung, die explizit Frauen sowohl einbinden als auch stärken will. «Es ist uns wichtig, das zu thematisieren», sagt Geschäftsführerin Brigitt Küttel. «Diversität bringt so viel Gutes und Wertvolles», ergänzt Tanja Bootz. Brigitt Küttel ist mit dem Thema aufgewachsen. Bereits am Familientisch wurde über Gleichstellung diskutiert. Bei der Einführung des Frauenstimmrechts war Brigitt Küttel acht. Die Erinnerung als wichtiger Moment bleibt. «Als meine Mutter Elisabeth Kopp für den Gemeinderat angefragt wurde, gewann das Thema weiter an Bedeutung – weil sie ja nicht jahrelang für etwas kämpfen und dann die Möglichkeit einer Kandidatur doch ablehnen konnte.» Heute ist alt Bundesrätin Elisabeth Kopp im Kyria-Stiftungsrat. Deswegen und wegen der Bedeutung des Themas hat die Dachstiftung den Elisabeth Kopp Fonds für Frauenförderung gegründet. Als erstes Projekt hat dieser eine Datenbank initiiert und finanziert. Sie umfasst über 200 Stiftungen aus der ganzen Schweiz, die Frauen und Frauenprojekte fördern. Diese aktive Rolle war ein Entscheid früher Tage von Kyria. «Wir haben an der ersten Stiftungsratssitzung beschlossen, dass wir nicht nur Fonds und Zustiftungen gründen mit Anliegen und zu Themen, die an uns herangetragen werden. Wir wollten auch selber aktiv sein und unsere Werte deutlich machen», sagt Brigitt Küttel. Die Kyria Dachstiftung eröffnet dazu aktiv sogenannte Eigenfonds. Sie will damit auch für Kleinstifterinnen und ‑stifter die Möglichkeit bieten, sich für diese Themen und Werte zu engagieren.

Sichtbar machen

«Auch wenn das Genderthema wichtig ist: Wir möchten nicht darauf reduziert werden», sagt Stiftungsratspräsidentin Tanja Bootz. Vielmehr möchten sie dort aktiv werden, wo es ihnen wichtig ist, und vielfältig handeln. So ist auch der Stiftungsrat divers besetzt. Im Stiftungsrat der Frauenstiftung Irma Landolt-Lechner sitzen dagegen nur Frauen. Festgeschrieben ist dies nicht. «Inzwischen ist es vermutlich eine Art ungeschriebenes Gesetz», sagt Ariane Bolli-Landolt. «Ich sehe es nicht als Bedingung für eine glaubwürdige Arbeit, schätze es allerdings sehr, in einem reinen Frauengremium unsere Preisträgerinnen zu nominieren.» Die Stiftung zeichnet Frauen aus, die sich im kulturellen oder sozialen Bereich besonders verdient gemacht haben. Diese Leistungen sichtbar zu machen, ist Ariane Bolli-Landolt denn auch wichtiger als eine geschlechterparitätische Vertretung im Stiftungsrat. Über die gesamte Schweizer Stiftungslandschaft sind die Frauen in Stiftungsräten sowieso noch immer in der Unterzahl. So weist der Stiftungsreport 2020 für das Jahr 2019 insgesamt 12’763 Stiftungspräsidien aus. Frauen besetzen gerade 20,4 Prozent davon. Etwas höher ist der Anteil bei allen 61’106 Stiftungsratsmandaten. Er beträgt 27,9 Prozent. Auf Ebene Geschäftsführung liegt der Frauenanteil bei 34,4 Prozent. Mit Blick auf diese Zahlen hält Brigitt Küttel fest, dass genauso wie in der Gesamtgesellschaft auch im Stiftungssektor Nachholbedarf besteht. Und Tanja Bootz fügt an: «Wir stellen aber fest, dass immer mehr Frauen selbstbewusster auftreten. Ausserdem verfügen sie auch immer häufiger über eigenes Geld, mit dem sie sich engagieren wollen.» Deswegen den Frauenanteil etwa mit einer Quote zu beschleunigen, beurteilen die beiden kritisch. «Eine zwingende Frauenquote finden wir keine gescheite Sache», sagt Brigitt Küttel, «am wichtigsten sind nach wie vor die beste Qualifikation für die betreffende Stelle und bei Stiftungen die Themenaffinität. Allerdings kann eine Quote immerhin dazu führen, dass man sich bei der Besetzung von Organen und Gremien stärker um Frauen bemüht, das ist sicher ein positiver Aspekt.» Auch Franziska Schutzbach ist kein Fan einer Frauenquote, auch wenn sie diese in jedem Fall unterstützen würde. Wenn eine Quote notwendig ist, sind schon viele andere Dinge falsch», sagt sie. «Auch wäre es zu kurz gefasst, jetzt einfach ein paar Frauen in die Gremien zu holen.» Wichtig sei, dass Stiftungen sich aktiv für Geschlechterfragen engagieren. Bei jedem Thema gibt es meist auch Geschlechteraspekte. Hier müsse man halt je nachdem Expertise von aussen beiziehen – was hat zum Beispiel Ökologie mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun? Oder Kunstförderung? Franziska Schutzbach: «Natürlich kann das auch beinhalten, mehr Frauen an Bord zu holen in Führungspositionen von Stiftungen. Oft ist es aber so, und das wird auch erforscht: Wenn sich stark männerdominierte Organisationen für Fragen der Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, werden diese Organisationen meist automatisch auch für ihre eigenen Strukturen sensibler in diesen Themen und besetzen mit der Zeit ihre eigenen Positionen diverser.»