Die traditionelle Hasler Stiftung hat im laufenden Jahr ein Programm zur Erforschung verantwortungsvoller Künstlicher Intelligenz lanciert. Im Coronajahr 2020 hat sie mit einer Ad-hoc-Förderung 1381 Endgeräte für den Fernunterricht an Volksschulen finanziert.

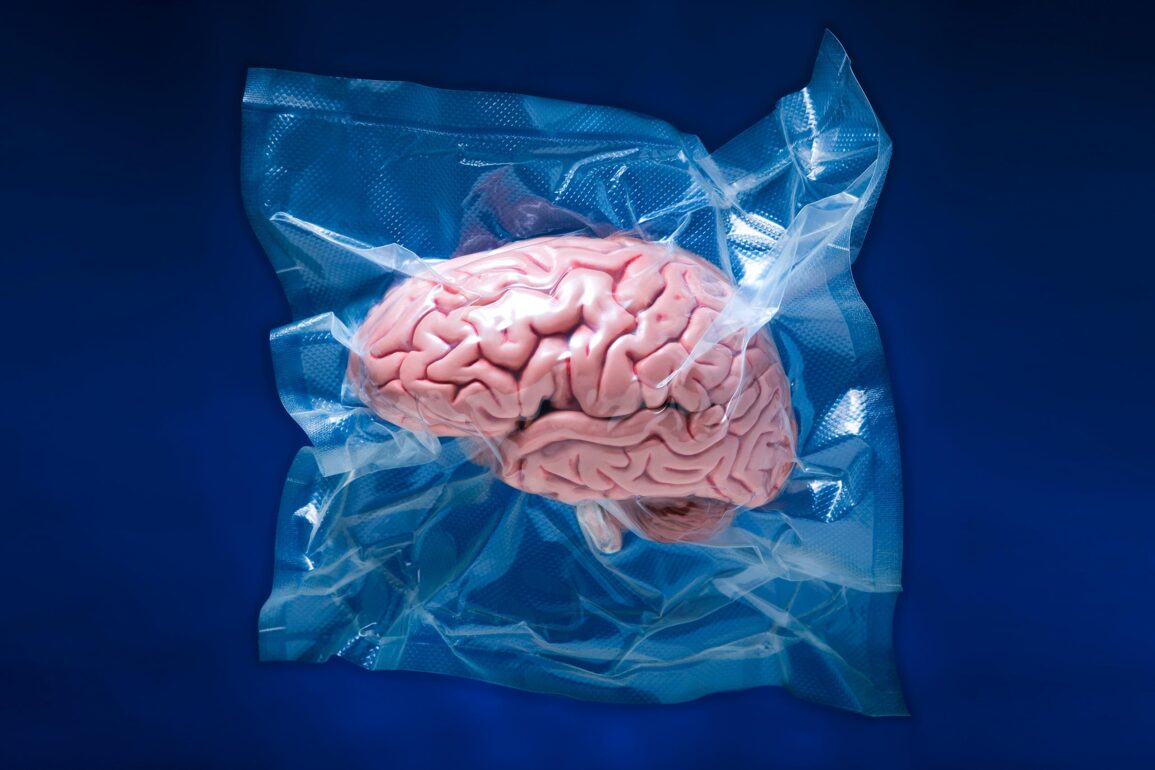

Künstliche Intelligenz (KI) nimmt eine zunehmend wichtige Rolle in unserem Leben ein. Zum Teil, ohne dass wir es bemerken. «Wenn wir mehr und mehr Entscheidungen und Arbeiten dem Computer übertragen, dann wollen wir, dass diese unseren ethischen Erwartungen und Werten entsprechend gemacht werden», sagt Matthias Kaiserswerth, Geschäftsführer der Hasler Stiftung. «Wir wollen sie nachvollziehen können.» Allerdings würden viele der momentan vorhandenen KI-Algorithmen diese Eigenschaften nicht oder noch nicht erfüllen. «Damit sollten sie auch nicht eingesetzt werden», stellt Matthias Kaiserswerth klar. Dies ist mit ein Grund, weshalb die Hasler Stiftung die Erforschung der KI fördert. Deshalb hat sie das neue Projekt Responsible AI, verantwortungsvolle KI, lanciert. Informatikforschende von Schweizer Hochschulen konnten sich bewerben. 83 Kurzanträge wurden bis zum Ende der Eingabefrist eingereicht. Am Ende wird die Stiftung zehn bis zwölf Anträge unterstützen, schätzt Matthias Kaiserswerth. «Mit Responsible AI wollen wir Forschung unterstützen, die sich damit befasst, wie man KI-Algorithmen fair und unseren ethischen Werten entsprechend Entscheidungen treffen lassen kann.» Das neue Programm ergänzt die laufenden Förderprogramme, die Start-up Förderung und die Vergabe von Stipendien.

Von einer Unternehmens- zur Förderstiftung

Die Hasler Stiftung wurde 1948 als Stiftung Hasler-Werke gegründet. Der Stiftungsgründer Gustav Hasler übernahm 1900 im Alter von 22 Jahren das Unternehmen von seinem Vater. Die Fabrik produzierte Telefonapparate. Gustav Hasler baute sie in der Folge zu einem internationalen Telekommunikationsunternehmen aus. Weil er keine Nachkommen hatte, überschrieb er den grössten Teil seines Vermögens inklusive der Werke der Stiftung. «Ziel war, aus den Dividenden das schweizerische Telefon- und Telegrafenwesen in Forschung und Ausbildung zu fördern», erläutert

Matthias Kaiserswerth. Die Stiftung sollte dazu beitragen, entsprechendes Know-how in der Schweiz weiter aufzubauen. Daneben kümmerte sie sich um den Fortbestand der Hasler-Werke und um die Personalvorsorge der Angehörigen der Hasler-Werke. Nach der Fusion zur Ascom in den 90er Jahren stiess die Stiftung die Beteiligungen am Unternehmen ab. 2004 änderte sie die Stiftungsurkunde. Aus der Unternehmensstiftung wurde eine reine Förderstiftung. Matthias Kaiserswerth ergänzt: «Und auch der Name änderte zu Hasler Stiftung – wie sie im Volksmund schon genannt wurde.»2009 passte die Stiftung den Zweck der gelebten Realität an. «Die Hasler Stiftung fördert seither nicht nur Forschungs- und Bildungsprojekte in der Nachrichtentechnik, sondern auch solche in der immer wichtiger werdenden Informationstechnologie», sagt der Geschäftsführer.

«Wir wollen die Entscheidungen nachvollziehen können.»

Matthias Kaiserswerth

Forschung und Bildung

Seither lautet der Stiftungszweck: die Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zum Wohl und Nutzen des Denk- und Werkplatzes Schweiz. «Wir denken, der Stiftungszweck beschreibt nun sehr genau die gelebte Realität und ist allgemein genug gehalten, dass er auch die kommenden Jahre seine Gültigkeit und Relevanz behält», sagt Matthias Kaiserswerth. Dass der Stiftungszweck Forschung und Bildung umfasst, ergibt grosses Synergiepotenzial. So finanziert die Hasler Stiftung sogenannte Stiftungsprofessuren in der informatischen Bildung an pädagogischen Hochschulen in der Schweiz.

«Diese Professuren unterrichten einerseits angehende Lehrkräfte in Informatik und erforschen andererseits, wie man den Informatikunterricht an den Schulen didaktisch so gestalten kann, dass er dort eine maximale Wirkung entfaltet», sagt Matthias Kaiserswerth.

Beschaffung von Endgeräten

Die Bedeutung der Digitalisierung im Schulbetrieb zeigte sich in den vergangenen Monaten. So beobachtete er, dass viele Kinder bei Schulschliessungen im Lockdown keine Möglichkeit hatten, an einem allfälligen Fernunterricht teilzunehmen. «Ihre Schulen konnten ihnen dafür keine Endgeräte zur Verfügung stellen und auch zu Hause war keines oder nur eines für die ganze Familie verfügbar», sagt er. Deswegen lancierte die Hasler Stiftung im April 2020 ein Sonderprogramm zur schulischen Beschaffung von Endgeräten für den Fernunterricht. Dafür stellte sie 800’000 Franken zur Verfügung. 1381 Endgeräte für Sekundarschülerinnen und ‑schüler konnten so finanziert werden.