Bienenprojekte im Rahmen von Corporate Social Responsibility (CSR) erzeugen leider oft keinen positiven, sondern gar einen negativen Impact. Konventionell beimkerte Bienenvölker auf dem Hoteldach oder Firmengelände haben nicht im Geringsten etwas mit Ökologie oder Unternehmensverantwortung zu tun. Vielmehr handelt es sich um eine intensive Nutztierhaltung mit dem Ziel von kurzfristig maximierten Erträgen, ungeachtet der unerwünschten Nebenwirkungen und Kollateralschäden. Schade insbesondere deshalb, weil Bienenprojekte mit ein paar wenigen Anpassungs- und Optimierungsmassnahmen sehr wohl ökologisch und verantwortungsvoll umgesetzt und betrieben werden könnten!

Bienenprojekte im Rahmen von CSR Programmen schiessen wie Pilze aus dem Boden

Es gehört mittlerweile schon fast zum guten Ton einer grösseren Organisation, Bienen auf dem Firmengelände oder dem Hoteldach zu halten. Meist werden diese Projekte im Rahmen der Corporate Social Responsibility geplant, umgesetzt und betrieben. Als Hintergrund und Motivation dient der Wille oder aber auch der gesellschaftliche und wirtschaftliche Druck, mehr Verantwortung für die Natur zu übernehmen.

Wo eine Nachfrage ist, gibt es im Markt schnell auch Angebote. Geschäftstüchtige Imkerinnen und Imker haben das Potential gewittert und vordergründig für Firmen attraktive Bienenprojekte geschaffen. Diese Angebote sind in geschäftlicher Hinsicht für die Anbieter erfolgreich. Firmen bezahlen absurde Summen für solche Bienenprojekte. Anhand eines Projektangebotes eines solchen Anbieters hat der Autor selbst die Gesamtkosten durch die Menge an versprochenem Honig geteilt und kam dabei ins Staunen: Wird hier Honig oder etwa Gold verkauft?

Ökologisch und tierethisch stehen solche Projekte im schiefen Licht

Mit der Brille des Bienen- und Ökologieexperten auf solche Projekte geschaut, staunt man gleich noch einmal. ALLE uns bisher bekanntgewordenen firmeneigenen Honigbienenprojekte unterliegen der konventionellen Honigimkerei. Bei den verantwortlichen Bienenbehörden spricht man von der «guten imkerlichen Praxis». Diese Vorgehensweise ist vorgezeichnet vom Dachverband der Schweizerischen Bienenzüchtervereine apisuisse, wird verbreitet und gelehrt über die regionalen Imkerverbände BienenSchweiz (deutsche und rätoromanische Schweiz), Société Romande d’Apiculture und die Federazione Ticinese Apicoltori.

Die «gute imkerliche Praxis» unterliegt methodisch dem einzigen Ziel der kurzfristig maximierten Honiggewinnung. Wie FreeTheBees transparent aufzeigt, leiden die wenigen in freier Wildbahn existierenden Bienenvölker in der Schweiz grossmehrheitlich an Hunger, während ein Imker im Durchschnitt pro Bienenvolk rund 20kg Honig aberntet und vertreibt. Die krasse Differenz beweist klar, eindeutig und unzweifelhaft die Intensität der konventionellen Betriebsweise.

Wegen den schwerwiegenden imkerlichen Eingriffen entstehen diverse unerwünschte Nebeneffekte und Kollateralschäden am Bienenvolk selbst:

- Honigbienen lagern in der heutigen Natur im Idealfall gerade noch genügend Nektar ein, um sich selbst erhalten zu können. Um überhaupt Honig abernten zu können, spielt der Imker mit dem Volumen des Bienenkastens und setzt just zum richtigen Zeitpunkt im Frühling einen Honigraum oben auf. Das verzögert als unerwünschten Nebeneffekt den Schwarmtrieb und verhindert ihn nicht selten.

- Der verzögerten oder ausbleibenden Schwärme wegen, werden Bienen heute meist widernatürlich über Ableger vermehrt.

- Ohne Schwarmtrieb fehlt die von der Natur vorgesehene Brutpause. Der natürliche Reinigungsmechanismus gegen Parasiten, Viren und Bakterien entfällt.

- In der Folge muss die ganze imkerlich gehaltene Bienenpopulation mit organischen Säuren (Ameisen- und Oxalsäure) oder gar synthetischen Pestiziden gegen Milben behandelt werden. Die Säurebehandlungen ziehen weitere unerwünschte Nebeneffekte und Kollateralschäden nach sich.

- Schliesslich wird dann noch der geerntete Honig zu einem grossen Anteil mit nährstoffarmem Industriezucker zurückgefüttert, das Volk hat ja den nährstoffwertvolleren Honigvorrat nicht für den Imker, sondern zum Überleben des mehrmonatigen Winters angelegt.

Aber auch die Ökologie rund um den Standort der konventionellen Bienenkästen leidet:

- Die erzeugte Honigbienendichte überstrapaziert die natürliche Tragfähigkeit der Umgebung (Blütenangebot, Gleichgewicht mit anderen Bestäuberinsekten).

- Die Honigbienendichte steht dann in direkter Konkurrenz zu vielen anderen Bestäuberinsekten, darunter viele Wildbienenarten, was potenziell die Biodiversität am Standort einschränkt.

- Die unverhältnismässige Honigbienendichte führt am Bienenstand selbst zu Überlebensstress und fördert die Krankheitsübertragung.

- Weiter muss man in Betracht ziehen, dass konventionelle Bienenkästen in keiner Weise mit dem natürlichen Habitat der Honigbiene, der Baumhöhle, vergleichbar sind.

Dass Bienen keineswegs artgerecht gehalten werden, wird in Imkerkreisen noch kaum wahrgenommen:

- Die Honigbienen werden in der konventionellen Imkerei in viel zu grossen Kästen gehalten, die schlecht isoliert sind, feucht und schimmelig. Nicht zu vergleichen mit dem natürlichen Habitat der Baumhöhle.

- Während in der Natur 1–5 Bienenvölker pro km2 gefunden werden, halten Imker im Durchschnitt 10 Bienenvölkern auf wenigen m2. Rein rechnerisch ist das eine Tierdichte, die nicht einmal von Geflügelhaltern in der Batterie erreicht wird.

- Aus rechtlicher Hinsicht gibt es noch keinerlei Bestimmungen zur artgerechten Haltung von Honigbienen, gar von Insekten.

Kunden, Partner und Mitarbeiter werden faktisch über den Tisch gezogen

Eine Firma hat als Hauptziel wohl immer, eine möglichst hohe Wertschöpfung erbringen zu können. Diese Aussage muss umfassend und langzeitig betrachtet werden. Es geht nicht um kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern um den nachhaltigen und langfristig optimierten Wertfluss. Eine optimierte Wertschöpfung mitsamt langfristiger und gesamtheitlicher Verantwortungsübernahme bedingt volle Transparenz, Ehrlichkeit und Bewusstsein.

Wenn nun schon das einfache Bienenprojekt im Rahmen des Corporate Social Responsibility Programmes negativen Impact erzeugt, wie will dann eine solche Firma glaubwürdig ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern gegenüber auftreten können? Wer mitdenkt und die faktischen Hintergründe versteht, wundert sich! Nur wem Wissen fehlt oder wer bewusst Fakten ausblendet oder gar verdreht, was der Autor selbst vielfach erlebt hat, erfreut sich am emsigen Treiben der Bienen auf dem Firmengelände und präsentiert am Sonntagmorgen stolz der eigenen Familie den firmeneigenen Honig auf dem Butterzopf.

Verbessern Sie Ihre CSR Bienenprojekte!

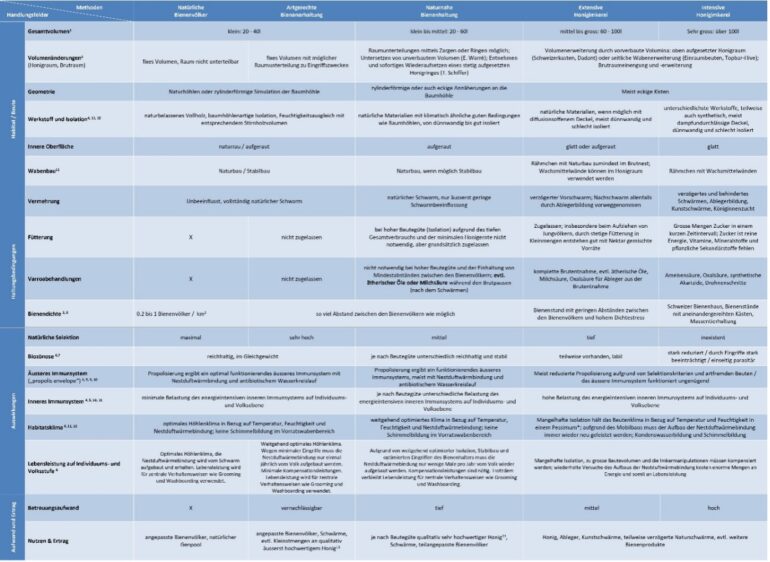

Wir würden die gängigen Bienenprojekte nicht kritisieren, wenn wir keine Lösungen zur Verbesserung hätten. Unsere praxiserprobten Konzepte zeigen auf, wie man Bienenprojekte im Sinne der Ökologie optimiert und trotzdem Honig gewinnen kann. Eine wirklich nachhaltige Honigproduktion kann und muss einher gehen, mit dem Schutz und der Förderung der Honigbiene in der freien Natur. Hierfür dient unsere eigens entwickelte und über die Jahre auf Basis unzähliger wissenschaftlicher Arbeiten verfeinerte Imkermethode. Das Schlüsselwort heisst «Diversifizierung» der Bienenhaltung!

Wir setzen alles daran, kein neues Dogma analog der «guten imkerlichen Praxis» aufzubauen. Unter dem Schlüsselbegriff der «Diversifizierung», verstehen wir folgende Hauptpunkte:

- Imkerinnen und Imker werden motiviert, mit 80% ihres Völkerbestandes extensiv anstelle wie bis anhin intensiv Honig zu gewinnen.

- Die verbleibenden 20% ihres Völkerbestandes werden der naturnahen Bienenhaltung unterstellt, ohne jegliche Ertragsziele, aber unter Wahrung insbesondere der natürlichen Fortpflanzung.

- Zur Sicherung der mehr als 30-millionen-jährigen erfolgreichen Evolution der Honigbiene müssen Bienen im natürlichen Habitat der natürlichen Selektion ausgesetzt werden. Als natürliches Habitat dienen uns nachgebildete Baumhöhlen auf Basis der Zeidlertechnik und auch Baumhöhlenimitate, die sogenannten SwissTrees.

Die bestehenden Bienenprojekte können im Rahmen der Corporate Social Responsibility somit auf einfachste Weise unter Berücksichtigung einiger weniger methodischer Veränderungen hin zu wirklicher Verantwortung und hin zu mehr Ökologie schnell verbessert werden. Die für die Projekte verantwortlichen Bienenbetreuer werden durch die erfahrenen Imker und Dozenten von FreeTheBees geschult und über ein Bienenjahr fachlich begleitet.

Wer kein eigenes Bienenprojekt aufziehen will, ist herzlich eingeladen, ein von uns geführtes Projekt zu unterstützen. Folgende zwei Projekte bieten sich im Rahmen von Corporate Social Responsibility optimal an:

- Das Citizen Science Projekt Swiss BeeMapping überwacht aktuell rund 120 freilebende Bienenvölker, kartiert diese und sammelt Daten.

- Mit dem Baumhöhlenprojekt produzieren wir über drei Jahre 335 Baumhöhlen. Baumhöhlen sind rar gewordene, aber ökologisch wertvolle Habitate, die über die Honigbiene hinaus unzähligen Arten und Artengemeinschaften dienen.

FreeTheBees berät die Firmen im Rahmen ihrer CSR-Bienen-Vorhaben. Wir wollen nicht primär eigene Bienenprojekte «verkaufen», sondern Firmen unterstützen, ihre bestehenden Projekte mit den lokal verantwortlichen Personen nachhaltig zu betreuen. Fachlich unterstützt der Gründer und Geschäftsleiter von FreeTheBees, André Wermelinger. Mit seiner hauptberuflichen Erfahrung als Lean Management Experte und Organisationsentwickler kann er sich schnell und einfach in organisationsspezifische Rahmenbedingungen eindenken und nach einer Auftragsklärung und einigen Analysen individuelle Verbesserungsvorschläge unterbreiten.

Interview mit der Partnerfirma EINSTOFFEN

FreeTheBees und EINSTOFFEN spannen zusammen! Der Optik- und Fashionbrand aus St. Gallen hat seine neuen Brillenmodelle «Imker» und «Honigdieb» getauft. Im gleichen Atemzug unterstützt EINSTOFFEN die wichtigste Bienenschutz-Organisation der Schweiz mit finanzieller Hilfe.

Im Rahmen der Markteinführung obiger Brillenmodelle gab es eine Awareness-Kampagne zum Thema Bienenschutz und zum Black Friday 2021 sogar eine Aktion, bei der Kunden 30% Rabatt an FreeTheBees spenden konnten. Mehr zu EINSTOFFEN, was sie zur Corporate Philanthropy zu sagen haben und wie sie auf Bienenschutz gekommen sind kann man im folgenden Interview mit Ramon Studer, Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit bei EINSTOFFEN erfahren. Das Interview führte unser Finanzvorstand und Umweltökonom Thomas Fabian.

Thomas: «Imker» und «Honigdieb» sind lustige Namen für Brillenmodelle. Wie seid Ihr darauf gekommen und was ist an diesen Modellen besonders?

Ramon: Wir benennen unsere Brillenmodelle seit jeher nach Berufsgruppen. Wobei wir «Berufsgruppen» wie beim «Honigdieb» erkennbar, eher grosszügig interpretieren. Wir suchen immer wieder ausgefallene Berufe und hatten jetzt die Idee, diese Berufe stärker zu portraitieren. Beim Imker stiessen wir dann auf das Problem der Biodiversität und wollen unsere Kanäle jetzt nutzen, um auf das Problem der Bienen in der Schweiz aufmerksam zu machen – und etwas für die Bienen und Imker zu tun.

Thomas: Wie passt Biodiversität zu EINSTOFFEN?

Ramon: Wir sind 2012/13 mit Sonnenbrillen aus Holz bekannt geworden und haben seit jeher auf nachhaltige Rohstoffe bei unseren Produkten und Fairness in Produktion und Verkauf gesetzt. Das ist sozusagen in der DNA der Firma. Mittlerweile haben wir eine bescheidene Reichweite und als uns bewusst wurde, welch grosses Problem der Verlust der Biodiversität für unseren Planeten darstellt, haben wir beschlossen, diese Reichweite für die Bienen zu nutzen.

Thomas: Wieso habt Ihr Euch für FreeTheBees als Partnerorganisation entschieden?

Ramon: Uns haben die Projekte, besonders die Wiedereinführung der Zeidlerei und die Verbreitung von Baumhöhlen sowie die professionelle Herangehensweise der Organisation, überzeugt. Wir teilen mit FreeTheBees die Haltung, dass nachhaltige Veränderung nur stattfinden kann, wenn die Bedürfnisse der Natur mit Anreizen für den Menschen Hand in Hand gehen. Die Imkerei, genau wie Textil- oder Brillenindustrie, müssen dringend nachhaltiger werden.

Thomas: Was unterscheidet EINSTOFFEN-Produkte von anderen Marken und wie seid ihr auf dem Firmennamen EINSTOFFEN gekommen?

Ramon: EINSTOFFEN ist eigentlich ein Wortspiel. Wir haben ursprünglich mit T‑Shirts angefangen und die Idee war, Leute einzukleiden und mit unserem Stoff auszustatten. EINSTOFFEN eben. Neben Fairness und Nachhaltigkeit zeichnen sich unsere Produkte besonders durch die vielen kleinen Details aus. Für uns ist Swiss Design die «Liebe auf den zweiten Blick» – viele unserer Kleider oder Brillen sind auf den ersten Blick eher schlicht gehalten aber entfalten ihre Wirkung erst, wenn man sie genauer ansieht.

Thomas: Was bedeutet «Nachhaltigkeit» bezogen auf euch bzw. auf die Brillenindustrie?

Ramon: Nachhaltigkeits- und Fairness-Überlegungen waren von Beginn weg Teil von EINSTOFFENs DNA. Schliesslich sind wir auch mit Brillen aus der nachwachsenden Ressource Holz überhaupt bekannt geworden. Nachhaltigkeit ist aber mehr als Holz und Bio-Baumwolle zu verwenden. Wir denken, dass sich die Welt nur durch eine ganzheitliche Wirtschaftsweise nachhaltig verändern lässt, welche den gesamten Lebenszyklus eines Produkts einbezieht. Darum ist uns Fairness im Umgang mit unseren Partnern, Lieferanten und Kunden sehr wichtig. Wir dürfen z.B. nicht auf Preisen bestehen, die unseren Partnern nachhaltiges und soziales Wirtschaften verunmöglichen. Wir pflegen ein sehr enges Verhältnis mit unseren Partnern und setzen dafür z.B. auch auf Produktionsmengen, die nur das decken, was wir verkaufen und limitieren so die Überproduktion, eines der schlimmsten Übel in der Modeindustrie.

Thomas: Wie sieht es eigentlich mit Eurem «Carbon Footprint» aus?

Ramon: Unsere Anstrengungen in den letzten Wochen und Monaten haben sich nun ausgezahlt. Wir sind nämlich seit Anfang 2022 offiziell als Unternehmen sowie auch mit unseren Produkten zu 100% klimaneutral. Darüber freuen wir uns ganz besonders!

Thomas: Auf Eurer Webseite liest man «EINSTOFFEN – UNCHAINED SINCE 2008» bzw. «EINSTOFFEN lässt sich nicht gerne eingrenzen». Euch scheint, wie auch FreeTheBees, die Unabhängigkeit von höchstem Interesse zu sein. Weshalb legt Ihr so grossen Wert darauf?

Ramon: EINSTOFFEN ist 2008 aus der Idee entstanden, «unser eigenes Ding» zu machen. Wir haben die Sicherheit einer planbaren Karriere sozusagen für das Abenteuer Fashionlabel aufgegeben. Unsere eigene Freiheit und Unabhängigkeit waren uns wichtiger als der finanzielle Erfolg. Die Firma gehört auch zu 100% uns. Mit den Jahren ist uns auch aufgefallen, dass mit der Grösse der Firma natürlich der finanzielle Druck steigt und viele Konzerne daher anfangen, Kompromisse bei Fairness und/oder Nachhaltigkeit zu machen. Solange wir weitgehend unabhängig bleiben, können wir also sicherstellen, dass wir unsere Werte behalten.