Aider des personnes en détresse est son moteur principal: Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a consacré toute sa vie aux réfugiés.

The Philanthropist: Vous travaillez depuis plus de 30 ans dans le domaine des réfugiés…

Filippo Grandi: Oui, je dirais même pratiquement 40…

Au cours de toutes ces années, avez-vous vécu une situation dans laquelle vous vous êtes dit que vous n’en pouviez plus?

Il y a régulièrement des moments difficiles. Tous les jours, en réalité (rires). Mais le soir, je vais me coucher. Je dors, et le lendemain matin, je redémarre.

Et là, vous savez que c’est le bon métier?

Oui. Et il est parfois utile d’être contrarié. Bien sûr, j’essaie de le dissimuler.

Le nombre croissant de réfugiés vous préoccupe certainement beaucoup?

De plus en plus de personnes ont été obligées de quitter leur pays ces dernières années. C’est un phénomène qui s’est fortement accentué. 82 millions de personnes ont aujourd’hui fui leur pays ou sont en fuite à l’intérieur de leur pays. Ce nombre a augmenté de manière constante ces dix dernières années. Il s’agit malheureusement d’une crise durable.

Vous avez déjà dit que la question n’était pas de savoir si 100 millions de personnes seraient déplacées dans le monde, mais quand…

Ce nombre de 100 millions de personnes déplacées est accablant. Mais en réalité, 82 millions, c’est déjà très grave, surtout si vous considérez que c’était seulement la moitié il y a quelques années de cela.

Ce nombre continuera donc à augmenter?

Il diminuera seulement si nous mettons un terme aux guerres en cours. Mais cela exigerait une coopération de la part de nombreuses nations puissantes. Ce n’est pas le cas actuellement. Et si nous n’abordons pas les énormes défis que sont le changement climatique et la pauvreté en étant unis, et actuellement, les États ne le sont pas, je ne vois pas comment les chiffres pourraient diminuer. Il n’y a actuellement aucun conflit entièrement résolu.

Qu’est-ce qui était différent autrefois?

Dans les années 1990, nous avions de nombreuses crises, comme en Yougoslavie ou au Rwanda. Nous avons négocié des solutions. Finalement, de nombreuses personnes ont pu rentrer chez elles. Nous ne voyons pas de telles solutions aujourd’hui.

Quelle est la différence?

Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses guerres ont eu lieu localement. Les deux grandes puissances qu’étaient les USA et l’Union soviétique se sont combattues au moyen de guerres par procuration. La chute du mur de Berlin a changé la donne et a été suivie par une période où de nombreuses solutions différentes sont devenues possibles. La confusion était grande et les crises nombreuses, mais des solutions ont régulièrement été trouvées.

Qu’est-ce qui a changé depuis?

Trois événements ont influencé la situation géopolitique. Le 11 septembre a créé une culture de la peur. La crise financière a suivi il y a environ dix ans. Et il y a aussi le passage d’un monde dominé par deux grandes puissances à un système multipolaire dans lequel des États de taille moyenne et de petite taille sont devenus très influents. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de transition dans laquelle les différentes forces en présence s’équilibrent. Mais nous n’y sommes pas encore. Nous observons de nombreuses guerres complexes et situations compliquées. Et à l’ère de l’information, un nouveau champ conflictuel s’y est ajouté. Des politiciens sans scrupules attisent les craintes en utilisant des moyens de communication numériques. Ils prétendent que des gens viendraient leur prendre leurs emplois, menacer leurs valeurs et mettre la sécurité en danger. Ce scénario est très populaire et courant. Il a permis de gagner des élections. Ce qui est catastrophique, c’est qu’il a énormément affaibli les idées solidaires.

Est-ce que cela a un impact direct sur votre travail?

L’UNHCR est une organisation regroupant des États membres des Nations Unies. Nous ne sommes pas une ONG. Nous avons besoin de la solidarité des citoyennes et des citoyens qui défendent les droits humains et font pression sur leurs gouvernements pour aider les réfugiés. Il existe de nombreux gouvernements qui nous soutiennent, et il y a les autres…

L’Europe à elle seule a mis très longtemps à trouver des solutions…

L’Europe est un cas très spécial parce que la thématique des réfugiés recoupe celle des difficultés de l’Union européenne. Les États de l’UE doivent collaborer. Il y aura régulièrement des gens qui arriveront en Europe. Depuis des siècles, les gens fuient vers l’Europe. Cela ne changera pas. L’Europe est riche et donc très attrayante. Et la paix y règne. C’est attractif pour les migrants. Mais les murs ne peuvent pas être la réponse. Indépendamment de l’aspect moral des choses, cela ne fonctionne pas. Les pays doivent être solidaires. Ils doivent résoudre les conflits. C’est difficile, mais pas impossible. Cela représente 27 pays prospères et bien organisés plus la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse.

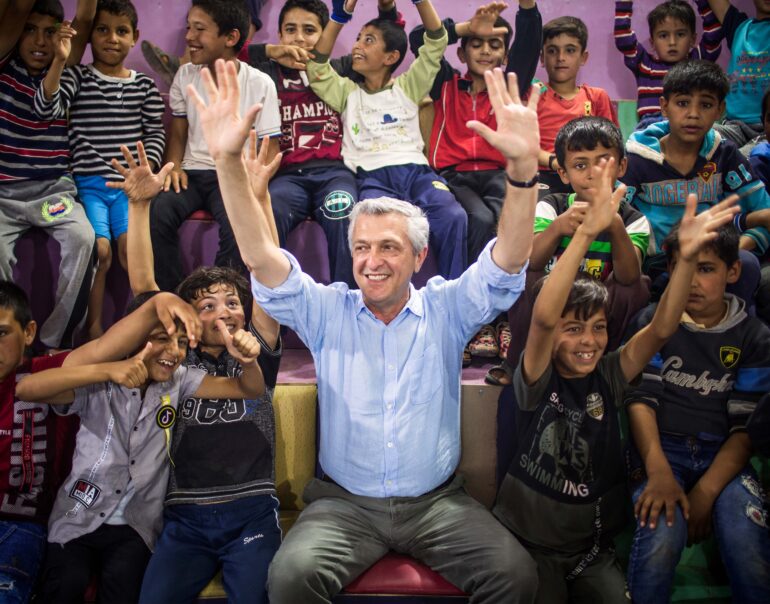

Photos: UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

«Aider les gens dans des situations difficiles est la plus grande source de motivation»

Filippo Grandi

Comment le secteur de la philanthropie suisse peut-il apporter son soutien?

Mettre des ressources à disposition, des dons, bref, la philanthropie au sens traditionnel du terme. Ce dont nous avons aussi besoin, c’est de véritables partenariats au sein desquels nous travaillons ensemble sur un problème. La technologie est sans doute aujourd’hui l’un des domaines les plus passionnants pour les coopérations. J’y vois de nombreux facteurs de rattachement. Mais l’accent est également mis sur l’énergie durable et le changement climatique.

Pourquoi?

Le rapport entre le changement climatique et les mouvements migratoires est complexe. Nous devons nous aussi contribuer à inverser la tendance. Nous devons réduire notre propre empreinte carbone. Ici, le meilleur partenaire est le secteur privé.

Vous visez les entreprises?

Pas uniquement. J’entends par secteur privé les entreprises et les personnes individuelles. Nous avons atteint à ce jour trois millions de donatrices et de donateurs. Pour nous, c’est beaucoup. Nous travaillons le plus fréquemment avec des États. C’est parfois frustrant. Les États peuvent être très bureaucratiques ou animés par leurs propres intérêts, ce qui est dans la nature des choses. Je suis donc toujours très heureux quand nous pouvons entretenir des relations avec le secteur philanthropique. Les fondations et les personnes privées comprennent qu’il faut qu’il y ait un élément ne reposant pas sur des intérêts propres, mais sur une philanthropie honnête. C’est très motivant.

La situation des réfugiés se complexifie. Est-ce également le cas de votre travail, dans le sens positif du terme?

Absolument. J’adore la complexité. La complexité est toujours aussi un défi. Mais ceux qui prétendent aujourd’hui que les choses sont simples sont des populistes ou se trompent. J’espère que ce n’est pas mon cas.

Le Covid-19 n’a pas rendu le monde plus simple. La répartition des doses de vaccin est-elle très inégale dans le monde?

C’est un désastre. L’Ouganda est à mon avis un bon exemple. L’Ouganda est très généreux vis-à-vis des réfugiés. Ce pays offre un refuge à 1,5 million de personnes déplacées originaires du Soudan du Sud, du Congo et d’autres zones de conflit. Il donne à ces personnes un pays et un accès au marché du travail et à d’autres services. Un pays pauvre qui agit de manière généreuse. Je ne dis pas que tout est bien en Ouganda. Mais vous m’avez demandé de parler du vaccin. J’y suis allé au printemps. Les responsables locaux m’ont expliqué que s’ils avaient suffisamment de doses de vaccin, ils auraient terminé le programme de vaccination, réfugiés compris. Ils intègrent aussi les réfugiés. Mais comme ils ont encore très peu de vaccins, les écoles restent fermées, par exemple. En Europe, environ 62% de la population est déjà vaccinée. En Afrique, la proportion est de moins de 10% dans certains pays. Bien sûr, certains pays comme les USA envoient des doses de vaccin dans les pays émergents. Mais cela ne suffit pas. Alors quand j’entends que tous nos réfrigérateurs sont remplis de doses de vaccin et que les gens n’en veulent pas, cela me laisse songeur.

Voyez-vous une solution?

Il n’y en a qu’une: les pays riches doivent mettre encore plus de doses à la disposition des pays pauvres. Quand la pandémie sera derrière nous, nous devrions analyser les causes de cette mauvaise répartition.

Que fait l’UNHCR?

Nous-mêmes ne distribuons pas de vaccins, mais nous avons conseillé dès le départ d’intégrer les réfugiés aux réflexions. Nous avons entre autres travaillé en collaboration avec des réfugiés pour les informer sur les risques de contagion et promouvoir la distanciation sociale. Nous avons mis nos ressources à disposition et notamment distribué du désinfectant et des masques. Cela nous a demandé d’importantes ressources financières. Et nous avons aussi été entendus. Mais entre-temps, le moteur philanthropique a un peu ralenti. Nous avons des difficultés à faire comprendre que nous avons encore maintenant besoin de ressources financières importantes. Aujourd’hui, la catastrophe n’est plus aussi visible.

Nous y sommes-nous peut-être habitués?

Oui, et pourtant nous aurions toujours besoin d’une aide importante en provenance du secteur privé, des pouvoirs publics et de l’économie, en particulier dans les domaines de la prévention, de l’hygiène et de la logistique.

Le Covid-19 est en quelque sorte la crise qui se rajoute au reste. Quelles sont les situations humanitaires les plus difficiles actuellement?

C’est difficile à dire. Cet été, l’Afghanistan était sans aucun doute la plus grande crise. C’est une situation tragique et dévastatrice. Quand les talibans ont pris le pouvoir, beaucoup de gens ont craint le pire. Le monde s’est concentré sur les évacuations, mais une crise importante s’est dessinée dans le pays, où nous avons enregistré plus de 650 000 déplacés internes rien que depuis le début de l’année. Le mouvement de masse ou l’exode au-delà des frontières attendu ne s’est pas produit. Si toutefois le pays ne se redresse pas sur le plan économique et que la sécurité et la stabilité restent précaires, il pourrait se produire une crise des réfugiés plus importante avec une situation plus grave qu’en 2015/2016. Et nous ne devrions pas oublier que la population afghane a besoin d’aide même sans nouveaux déplacements.

Foto: UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

Quelle est la situation en Afghanistan?

Aujourd’hui, des millions de réfugiés vivent dans les pays limitrophes que sont le Pakistan, l’Iran et la Turquie et dans d’autres pays. Le nombre de personnes déplacées est également très important à l’intérieur du pays. Les 3,5 millions d’apatrides qui ont dû quitter leur chez-soi au cours des quatre dernières décennies ont été rejoints ces derniers mois par plusieurs centaines de milliers d’autres. Nous devons les aider si nous ne voulons pas qu’ils deviennent des réfugiés. Et le faire maintenant afin qu’ils puissent rentrer chez eux. À l’heure actuelle, nous connaissons une stabilité fragile. Ceux qui ont le plus besoin d’aide aujourd’hui sont ceux qui sont dans le pays ou dans les camps de réfugiés situés près de la frontière. C’est une situation difficile à faire comprendre au grand public. Cet été, nous avons énormément attiré l’attention et donc les dons: les trois premières semaines, nous avons reçu 20 millions de dollars de la part de personnes privées et d’entreprises.

Mais l’attention a diminué?

Tout à fait. La partie difficile arrive maintenant. La couverture médiatique est moindre et l’hiver approche à grands pas. Nous devons protéger ces personnes en leur donnant des couvertures en laine, des choses simples.

Trouverez-vous une solution?

Le monde apporte son aide lors de catastrophes humanitaires immenses. Même les talibans veulent aider les réfugiés. Il n’y a aucun doute là-dessus. Je suis allé sur place et je leur ai parlé. Nous nous focalisons sur la manière d’aider les personnes déplacées à passer l’hiver. Maisons, protection, tentes… L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a un excellent réseau qui fonctionne très bien en Afghanistan. Nous pouvons aider. Mais nous avons besoin des ressources nécessaires.

Les enfants sont particulièrement exposés. Quel espoir pouvez-vous donner aux enfants nés dans une telle situation de réfugiés?

L’éducation est importante pour les réfugiés. Ce sujet a gagné en importance. La crise syrienne en a été le déclencheur. Quand les réfugiés syriens ont été interrogés sur les raisons de leur fuite, ils ont cité les circonstances difficiles, la pénurie alimentaire et aussi toujours le fait que les enfants ne pouvaient aller à l’école. Cela a fait réaliser aux habitants des pays riches que l’éducation des réfugiés était une nécessité absolue. Et là, il s’est vraiment produit quelque chose. Il y a environ six ans, tout juste 50% des enfants de réfugiés allaient à l’école primaire. La moyenne mondiale des enfants non réfugiés approche les 90%. Grâce à des programmes ciblés, nous avons réussi à faire passer l’accès à l’éducation des enfants de réfugiés à 60 à 70%.

Qu’est-ce qui vous donne l’assurance que ce que vous faites fait une différence et améliore la situation?

Je suis optimiste, car quand je rencontre des personnes obligées de fuir, je vois chez beaucoup leur esprit indomptable. Elles ont fait l’expérience du pire qui puisse toucher le genre humain, mais quand quelqu’un fait preuve de compassion, croit en d’autres personnes et s’implique pour d’autres et avec d’autres, cette solidarité peut faire la différence.

Malgré toutes les choses tristes et négatives que vous citez…

Par exemple le «Pacte mondial sur les réfugiés». Celui-ci contient des objectifs en lien avec le changement climatique, l’éducation et d’autres sujets importants. Il s’agit en fait d’une sorte de boîte à idées. C’est une offre destinée à tous ceux qui peuvent et qui veulent aider. Les pays de l’ONU impliqués se sont mis d’accord sur son contenu. Mais cette offre ne s’adresse pas seulement aux États. Cet instrument est bien plus important pour la société civile et les secteurs économique, culturel et sportif. C’est encourageant et cela donne de l’espoir de voir que tous les États étaient d’accord sur le pacte. Ma plus grande motivation consiste à aider des personnes en détresse. J’y crois. J’ai fait cela toute ma vie.