En matière de maturité numérique et d’utilisation des données, des disparités importantes existent entre les régions, les secteurs et à l’intérieur même de ces derniers. Les causes sont complexes. Le fait d’adopter la bonne approche peut toutefois avoir des effets sur une vaste zone.

«L’un des problèmes est l’écart existant entre les organisations au degré de maturité élevé et celles qui en sont encore au début – et le fait que cet écart se creuse», explique Sarah Hermes en citant une conclusion tirée du rapport dédié au numérique publié en 2020. Elle est responsable informatique pour les organisations à but non lucratif à Haus des Stiftens à Munich. Cette entreprise sociale qui a publié le rapport a été créée par la fondation d’utilité publique Brochier. En 2020, elle a analysé l’état de la numérisation dans le secteur tertiaire en Allemagne et montré que certaines organisations étaient très avancées.

Les données indiquent également que de nombreuses organisations en sont encore au début, notamment dans les zones rurales où l’infrastructure est peu développée. «Elles ne devraient pas être à la traîne», rappelle Sarah Hermes.

Le degré de maturité numérique

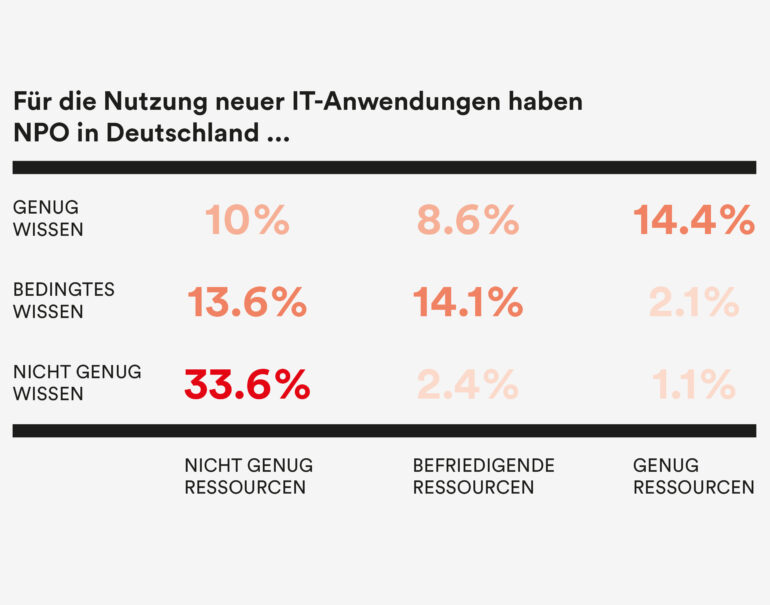

Les faibles moyens financiers sont un problème majeur dans le secteur des organismes sans but lucratif (OSBL). Cela est particulièrement visible dans le secteur informatique. Les coûts élevés des prestations informatiques ne font qu’accentuer le problème. «Pour les OSBL, le fait de ne pouvoir utiliser qu’une partie limitée de leurs moyens financiers pour couvrir les frais administratifs et d’infrastructure complique les choses», déclare Sarah Hermes. Cela entrave le financement de projets informatiques. Cependant, l’enquête montre que les investissements informatiques à eux seuls ne suffisent pas. «L’accès aux ressources dépend également du degré de maturité numérique de l’organisation, affirme-t-elle. Plus celui-ci est élevé, plus l’organisme a accès aux ressources nécessaires et plus celles-ci peuvent être utilisées efficacement.» Le rapport le confirme en chiffres: un tiers des OSBL manque de ressources et de connaissances. En revanche, seuls 14% d’entre eux ont suffisamment des deux. Au final, le manque de ressources est plus important que le manque de connaissances. 10% des OSBL possèdent les connaissances requises mais pas les ressources. Seul 1% d’entre eux dispose des ressources mais pas des connaissances. Par ailleurs, le rapport établit un lien entre le degré de maturité numérique et les compétences générales des OSBL. Les organismes dotés d’une stratégie basée sur des faits réalisent leur transformation numérique plus rapidement. La quête d’innovations et l’orientation vers des groupes d’intérêts stimulent aussi la numérisation. Le rapport numérique met en lumière l’aspect multidimensionnel de cette difficulté ainsi que le lien entre le potentiel disponible et la manière de gérer les données. La majorité des OSBL collectent des données, mais la plupart ne les utilisent pas systématiquement. «Cela signifie que, pour la grande majorité des organismes, les données collectées ne sont ni mises à disposition ni utilisées pour optimiser leurs offres ou vérifier la réalisation de leur objectif», explique Sarah Hermes. La non-exploitation de ces sources de potentiels s’explique principalement par un manque de sensibilisation au sujet, une charge de travail importante au quotidien et de faibles ressources.

La fracture des données s’agrandit

Kriss Deiglmeier, Chief Social Impact Officer chez Splunk, considère également le manque de moyens financiers comme un problème majeur. Splunk, une entreprise technologique internationale, propose une plateforme leader de sécurité et d’observabilité unifiée, qui aide les organisations à exploiter n’importe quel volume de données afin de devenir plus résilientes. Elles peuvent ainsi innover avec agilité et rapidité. Pour Kriss Deiglmeier, les organismes à but non lucratif se heurtent à un défi commun : la fracture des données.

Une fracture qui correspond à l’exploitation croissante des données pour créer de la valeur économique par rapport à la faible utilisation des données pour résoudre les défis sociaux et environnementaux. « Oui, le manque de moyens financiers constitue un obstacle de taille pour combler cette fracture », affirme-t-elle. Mais ce n’est pas uniquement une question d’argent. Pour trouver la source du problème, il faut se tourner vers les anciens modèles de financement des donateurs étatiques et philanthropiques. Kriss Deiglmeier cite trois éléments qui empêchent tout progrès social et écologique : les donatrices et donateurs soutiennent des projets et non des organisations. Ils financent généralement des projets précis, et non les coûts d’exploitation généraux des organisations, ce qui limite le financement de leurs frais généraux. Cette approche limitée empêche les organisations d’augmenter l’impact de leurs données : elles ne peuvent pas investir dans des structures de données ou dans des talents pourtant essentiels pour proposer des services efficaces et adaptés. C’est pourtant dans les structures et les talents que réside la solution potentielle. Kriss Deiglmeier précise : « Dans une économie numérique et orientée données, ces dernières sont notre principale source d’informations et guident nos décisions. Dans un monde qui s’appuie sur les données, elles sont cruciales pour trouver des solutions efficaces et reproductibles. » En l’absence d’investissement dans les capacités de données des organismes, ce sont les personnes et l’environnement qui en pâtissent. La fracture des données n’est pas due à une seule cause mais à plusieurs facteurs complexes étroitement liés.

Outre les ressources financières, Kriss Deiglmeier mentionne comme deuxième raison importante le fait que le secteur est très en retard en matière de développement d’un écosystème de données solide, dont la qualité ne dépend pas uniquement des données. Selon elle, la structure, les plateformes et les outils d’aide aux prises de décision sont tout aussi déterminants. Par exemple, lorsque des autorités collectent des données d’une façon qui ne permet pas de les traiter dans des logiciels externes, cela empêche de les utiliser à des fins utiles. Kriss Deiglmeier ajoute : « Les organisations doivent adopter des systèmes et des modes de pensée plus ouverts afin de pouvoir mieux recueillir et utiliser les données. Une collaboration intersectorielle sera toutefois nécessaire si l’on veut supprimer cette fracture des données et viser des effets sociaux et environnementaux. » Elle réclame un engagement à long terme et une collaboration globale entre les entreprises, la société civile et les gouvernements. Concernant les effets sociaux, elle observe que la société commence à peine à se familiariser avec les données et à comprendre la fracture des données. Selon elle, il est donc d’autant plus important d’entamer ce parcours maintenant. Elle affirme : « La bonne nouvelle, c’est qu’un travail de fond essentiel a déjà été réalisé dans le secteur. Il facilitera le développement de cet écosystème et la mise en place des changements d’avenir qui s’imposent. Si nous voulons exploiter tout le potentiel des données au profit d’un monde plus juste, plus durable et plus prospère, nous devons être suffisamment courageux pour construire un système complet et ne pas nous satisfaire d’une ébauche. »

La maîtrise des données comme moteur du changement

Pour y parvenir, Kriss Deiglmeier pense qu’une transformation sociale plus importante est nécessaire. « Nous devons reconnaître la maîtrise des données comme une compétence vitale », affirme-t-elle. Selon elle, ce savoir-faire est essentiel pour que la situation s’améliore. Elle le compare à la maîtrise financière : il faut posséder un minimum de connaissances pour réussir à vivre en société. Et comme le monde est de plus en plus dirigé par les données, la maîtrise des données est indispensable. « Tout le monde doit être capable de lire, comprendre, créer et communiquer des données, car elles sont aujourd’hui la clé pour obtenir des informations et développer ses connaissances », explique Kriss Deiglmeier. Dans les ONG, l’ensemble du personnel en charge des programmes, de la communication, des finances et du recrutement doit maîtriser les données. « L’investissement dans ces compétences en matière de données et dans le renforcement de ces connaissances doit être une priorité pour les donateurs et les responsables d’ONG », précise-t-elle.

«Nous devons reconnaître les données comme une compétence indispensable à la vie.»

Kriss Deiglmeier, Chef de l’impact social chez Splunk

Une source de potentiel ou un inconvénient

À l’échelle internationale, la fracture des données présente différents inconvénients et sources de potentiel. Les pays en développement sont désavantagés pour ce qui est de combler cette fracture des données, car leur gouvernement et les ONG locales n’ont bien souvent pas les instruments et les ressources nécessaires pour accéder aux big data et les utiliser. « Ils vont vraisemblablement se retrouver encore plus à la traîne », estime Kriss Deiglmeier. Les statistiques mettent en évidence une fracture nette : d’après un rapport de l’International Data Corporation (IDC), les dépenses relatives aux solutions d’analyse et de big data ont dépassé les 215 milliards de dollars américains en 2021. Plus de la moitié de cette somme a été dépensée aux États-Unis. Toutefois, les nouvelles évolutions technologiques s’accompagnent d’opportunités : « Si nous investissons dans des pays et que nous les mettons en position d’utiliser les données pour faire face à leurs difficultés sociales et environnementales, nous augmentons leurs chances de réussite », déclare Kriss Deiglmeier. Les pays pauvres peuvent rattraper leur retard sur des pays plus riches de manière créative et innovante. L’évolution des technologies de communication l’illustre bien. Grâce à l’introduction du téléphone mobile, les pays en développement ont été en mesure de résoudre le problème des anciens systèmes nécessitant une infrastructure onéreuse. Ils ont pu établir des connexions de manière plus efficace et à moindre coût dans leur pays. Cependant, les pays industrialisés doivent aider les pays moins développés dans leur démarche. Selon Kriss Deiglmeier, il est du devoir des organisations philanthropiques mondiales, des gouvernements et des entreprises de se montrer généreuses à travers leurs investissements, leurs données et leurs ressources favorisant l’utilisation des données. Kriss Deiglmeier affirme : « Il est essentiel que toutes les ONG aient accès aux données dont elles ont besoin pour mener à bien leurs missions. Pour que cela soit possible, tous les acteurs doivent apporter leur pierre à l’édifice. Après tout, ce qui est beau avec les données, c’est qu’elles peuvent être partagées. Ainsi, des pays et régions qui disposent de données sur la santé peuvent, par exemple, aider des ONG locales qui s’occupent de groupes de populations identiques ou similaires. Et ces données peuvent être utiles à bien d’autres acteurs et causes.

Une demande en hausse

Selon Sarah Hermes, l’Allemagne est relativement bien positionnée en matière de maturité numérique des ONG au niveau mondial même si, au niveau européen, d’autres pays se situent loin devant elle. La culture et la société sont essentielles au développement d’un pays au même titre que la couverture réseau et la disponibilité. Sarah Hermes distingue plusieurs approches pour développer la numérisation de ce secteur en Allemagne. Outre le soutien financier, qui est déjà organisé grâce à diverses initiatives, elle souligne l’accès au savoir-faire. «Chez Haus des Stiftens, nous notons une demande en hausse des OSBL pour les différentes offres, notamment les webinaires et les ateliers informatiques gratuits», déclare-t-elle. Cela reflète une disposition croissante à se pencher sur le sujet, que l’on retrouve également au niveau de l’utilisation des outils. Sarah Hermes reconnaît que les outils numériques ont longtemps été considérés comme un moyen de simplifier le travail, mais que ce secteur les utilise en revanche de plus en plus pour augmenter son impact: «Pendant les crises de ces dernières années – la pandémie de coronavirus, les inondations catastrophiques en Allemagne et la guerre en Ukraine –, l’intérêt pour ce sujet a visiblement pris de l’ampleur et la nécessité d’utiliser des outils numériques est devenue plus claire.» Et elle constate «que l’utilisation de plateformes en ligne pour transférer les dons permet d’avoir un impact nettement plus rapide et que cette méthode est de plus en plus adoptée par les ONG».