La formation et le savoir sont les bases d’une participation active à la société. Les fondations font la promotion de la recherche de pointe tout comme de la formation initiale via des subsides, des distinctions, un réseau et du coaching en s’impliquant en faveur des personnes concernées en Suisse et dans le monde.

«Les subventions sont nécessaires pour la recherche, mais pas suffisantes», souligne Rudolf Aebersold, professeur à l’EPF et à l’Université de Zurich. «Le facteur décisif d’une recherche couronnée de succès est l’homme, c.-à‑d. les chercheurs et les étudiants», ajoute ce spécialiste en biologie des systèmes. L’année dernière, la Fondation Marcel Benoist lui a attribué le prix scientifique suisse du même nom. Elle remet cette distinction depuis 1920.

Les travaux de recherche récompensés doivent avoir un intérêt pour la société dans son ensemble. Ce prix bien établi aujourd’hui est considéré comme le «prix Nobel suisse». À juste titre: «Onze lauréats du prix Marcel Benoist ont reçu le prix Nobel par la suite, le dernier en date étant le professeur Michel Mayor, astronome, en 2019», précise Aurélia Robert-Tissot, la secrétaire de la fondation.

Des instruments efficaces

La fondation a été créée en 1920. Marcel Benoist, fils d’une famille parisienne de la grande bourgeoisie, meurt de la variole en 1918. Ce philanthrope doté d’une grande curiosité a vécu principalement à Lausanne après 1914 et légué la majeure partie de sa fortune à la Confédération suisse, à la condition qu’un prix de la recherche scientifique soit attribué chaque année. Depuis le repositionnement de la fondation en 2018, un comité d’évaluation composé d’experts internationaux propose d’attribuer le prix à une candidate ou à un candidat. C’est le Conseil de fondation qui procède au choix définitif de la lauréate ou du lauréat. Siègent en son sein des représentants des universités suisses et des Écoles Polytechniques Fédérales ainsi que l’ambassadeur de France en Suisse. Le Conseil est présidé par Guy Parmelin, le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. Outre la dotation du prix d’un montant de 250 000 francs, cette distinction offre une visibilité accrue à ses lauréats. Ainsi, d’après Aurélia Robert-Tissot: «Cela peut ouvrir des portes auprès d’acteurs importants de la recherche, de l’économie et de la société.» Rudolf Aebersold renchérit: «Les prix et les distinctions sont en tout état de cause des instruments efficaces pour rendre accessible à un large public le progrès scientifique et sa signification pour la société. Cette communication a une importance majeure puisque c’est finalement la population, c.-à‑d. le contribuable, qui porte la recherche.»

Un financement de base existant

En Suisse, la recherche est financée avant toute chose par des aides d’État. Dans l’étude «La philanthropie pour la science», le Center for Philanthropy Studies (CEPS) de l’Université de Bâle a mis en évidence que l’Université de Bâle était financée à 70% par l’État. A contrario, l’Université américaine John Hopkins ou l’Université anglaise d’Oxford ne reçoivent aucun financement d’État. Le professeur Georg von Schnurbein, directeur du CEPS et co-auteur de l’étude, constate que ce rapport n’a pas fondamentalement changé aujourd’hui.

«En Europe, notamment en Europe continentale, le financement des universités est principalement le fait de l’État. Aux USA, en revanche, les meilleures universités privées sont financées par des dons.» Les relations envers les donatrices et les donateurs sont donc différents. Aux USA, il existe des attentes envers les citoyennes et les citoyens aisés, notamment envers les anciens étudiants. «Les personnes qui ont les moyens doivent contribuer financièrement à la recherche», souligne Georg von Schnurbein. En Suisse, c’est différent. Un financement de base existe. La recherche générale est assurée. Les donatrices et les donateurs peuvent donc davantage faire connaître leur propre vision des choses. «Les hautes écoles peuvent quant à elles collecter des dons de manière ciblée afin de mieux atteindre leurs objectifs stratégiques», ajoute Georg von Schnurbein. Cela a des conséquences pour les différents chercheurs, qui accèdent ainsi à différentes solutions de financement. Pour Rudolf Aebersold, les chercheurs suisses sont dans une situation privilégiée puisqu’ils peuvent bénéficier de différents organismes de promotion tels que le Fonds national suisse (FNS), mais aussi de fondations et de dons. Les organismes de promotion tels que le FNS donnent accès aux subventions de manière transparente et équitable. Les fondations sont quant à elles plus focalisées sur une zone géographique ou sur un thème particulier, mais aussi plus souples quant à l’attribution des subsides. «Dans l’idéal, les subventions publiques et privées se complètent», estime-t-il, «et cela fonctionne plutôt bien en Suisse». La collaboration est essentielle pour un environnement de recherche attractif. Cela ne vaut pas uniquement pour la question du financement. «Dans les sciences du vivant tout particulièrement, la recherche utilise de plus en plus des technologies et des méthodes de traitement des données ne pouvant être supportées par une seule équipe de recherche ou une seule institution», souligne Rudolf Aebersold. «Les fondations peuvent contribuer à améliorer l’attractivité de sites de recherche en contribuant de manière prévoyante à la mise en relation et à la formation des chercheurs ou au développement de l’infrastructure.»

Photo: Paul Berclaz, Giorgio von Arb, zVg

Photo: Cyril Cordoba, zVg

Un réseau compétent

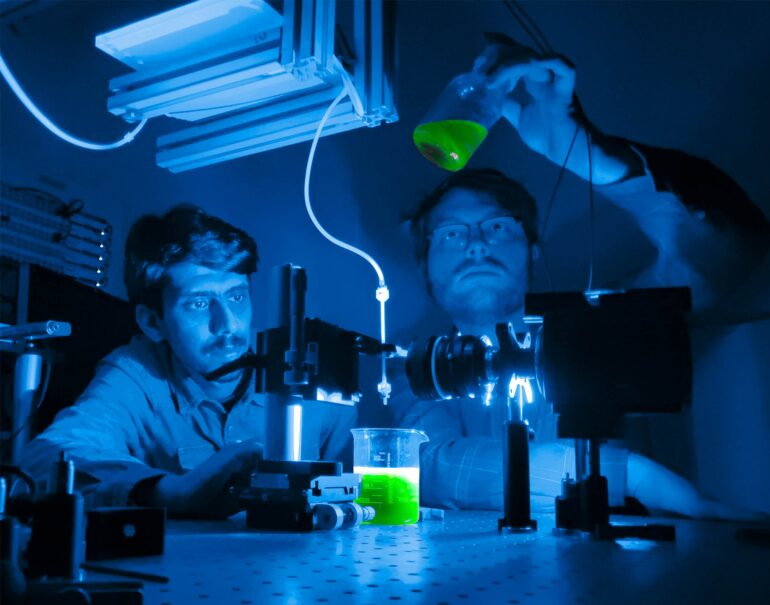

La mise en relation et l’accompagnement des chercheurs sont deux des qualités caractérisant le travail de la Fondation Synapsis – Recherche Alzheimer Suisse (RAS) en plus de son engagement financier. La fondation soutient la recherche sur la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives dans les universités et les hautes écoles suisses. Chaque année un appel public à la soumission de projets de recherche est lancé.

Depuis 2018, la fondation invite en outre des chercheuses et des chercheurs subventionnés à un événement scientifique, comme l’explique Heide Marie Hess. La responsable de la promotion de la recherche et de la communication nous donne des précisions: «Nous souhaitons encourager la mise en réseau et le partage des connaissances. De nouvelles idées de coopération entre chercheurs émergent régulièrement ici.» Les membres du conseil scientifique participent également à l’événement.

Celui-ci est composé d’experts internationaux et est responsable de la sélection des projets de recherche. L’expertise de ses membres venant d’horizons divers permet d’évaluer les demandes soumises de manière fondée et objective. Le conseil peut en outre apporter son soutien avant la décision d’attribution. «Il peut arriver que le conseil considère un projet comme particulièrement innovant mais que la demande présente certains manquements sur le plan formel», ajoute Heide Marie Hess. Dans ce cas, le chercheur reçoit un retour détaillé lui permettant de soumettre une nouvelle demande ou lui donnant la possibilité de fournir des informations complémentaires. Des contacts utiles sont également transmis. Grâce à ses vastes activités de financement et à son conseil de haut niveau, la Fondation Synapsis s’est établie en Suisse comme promotrice majeure de la recherche dans le domaine des maladies neurodégénératives. «Les professeurs nous connaissent», souligne Heide Marie Hess. En témoignent les cinquante demandes de subvention effectuées auprès de la fondation en 2021.

Un reporting limpide

«La réputation de Synapsis et le travail du conseil scientifique sont également significatifs pour les donatrices et les donateurs», souligne Barbara Rüttimann. Elle est responsable de l’Institutional Fundraising et des Major Donors. En effectuant un reporting régulier et en donnant la possibilité de rencontrer les chercheurs, Synapsis montre de manière transparente l’affectation réservée aux dons. Il s’agit là d’arguments importants pour la collaboration avec d’autres fondations caritatives. Lorsque des fonds sont restés inutilisés à l’issue d’un projet, la Fondation Synapsis demande leur restitution. Elle peut ainsi garantir une utilisation conforme à la volonté des donateurs.

Barbara Rüttimann le souligne: «Nous accompagnons étroitement les chercheurs. C’est une caractéristique du fonctionnement de notre travail. Cela fait notre succès.» L’issue d’un projet va également de pair avec une «autorégulation». «Une fois le projet terminé, les chercheurs concernés ne sont pas autorisés à déposer une nouvelle demande avant un an», explique Heide Marie Hess. Cela évite que les subventions soient toujours attribuées aux mêmes équipes de recherche. «Nous risquerions de promouvoir toujours la même stratégie de recherche et de ne donner aucune chance à d’autres équipes», dit-elle. Il est logique d’éviter cela. En effet, ce qui provoque le déclenchement de la maladie d’Alzheimer est toujours en grande partie inconnu. De nouvelles approches de recherche sont susceptibles de faire avancer le décodage de ses mécanismes sous-jacents. La fondation fait également une promotion ciblée des jeunes chercheurs. «Il n’est pas toujours facile pour les post-doctorants visant un poste de chef d’équipe ou de professeur assistant d’obtenir des subventions pendant cette phase de transition. Nous voulons combler cette lacune», souligne Heide Marie Hess. «Nous souhaitons ainsi attirer de jeunes chercheurs talentueux pour la recherche sur les maladies neurodégénératives.»

Arseny Sokolov en est un exemple. Ce neurologue a reçu en 2020 un Career Development Award de la part de la Fondation Synapsis. Celui-ci avait pour objet de lui permettre d’obtenir un poste de professeur. Il a atteint cet objectif à l’Université de Lausanne dès juillet 2021. Son étude démarre en parallèle. «Notre projet de recherche étudie la valeur de jeux vidéos sérieux pour évaluer les déficits cognitifs en cas de démence», explique-t-il.

L’accent est mis sur l’évaluation et la rééducation dans la phase précoce des démences. Des cliniques de Nice, Berne, Lausanne et San Francisco sont impliquées. «Les données sur ces méthodes basées sur la technologie sont encore peu nombreuses», dit-il. Il serait pour lui merveilleux que ce projet permette de combler cette lacune. Il est impressionné par l’approche de la fondation en matière de soutien à la recherche. «Les échanges ont été très étroits dès le début. Les conseils prodigués par le conseil de fondation sont excellents», souligne-t-il. Cette recherche produit des effets. La recherche sur la démence est en effet un important thème social. La recherche médicamenteuse dispose de moyens financiers tandis que la recherche sur la rééducation en est encore à ses balbutiements. «Synapsis a identifié la pertinence et le potentiel de ce champ de recherche auquel l’OMS se consacre désormais activement via un groupe d’experts auquel nous participons.»

Une souplesse au-delà des conventions

Dès ses études, Arseny Sokolov s’est intéressé à la manière dont le cerveau se régénère suite à une lésion. Il a continué à se passionner pour ce champ de recherche en Californie. À San Francisco, il a été enthousiasmé par l’interaction étroite entre la recherche et l’industrie. La philanthropie l’a également impressionné. Mais c’est la qualité du site de recherche qu’est la Suisse qui l’a convaincu et incité à prendre le chemin du retour. «La Suisse n’a pas besoin de faire profil bas en comparaison internationale», juge-t-il. «Les résultats de recherche le montrent.» L’engagement de philanthropes y contribue. «C’est primordial pour les idées innovantes qui changent le monde», estime Arseny Sokolov. «Elles permettent aux chercheurs d’adopter des approches innovantes et de développer une dynamique qui nécessiterait des décennies dans le cadre de programmes de soutien traditionnels.» La Fondation Synapsis considère ses activités de financement comme complémentaires des aides d’État. «Nous ne pouvons malheureusement pas attribuer de financements de recherche à hauteur de ceux accordés par le Fonds national suisse», regrette Heide Marie Hess. «Mais nous sommes plus souples en matière d’attribution. Nous sommes en mesure de répondre de manière rapide et personnalisée aux besoins des chercheurs quand cela est utile et justifié, et nous essayons de combler des déficits de financement.» L’actuelle crise du coronavirus met en évidence la souplesse et la facilité d’action des fondations. L’association SwissFoundations a créé en coopération avec différentes fondations le fonds de formation «Foundation For Future» parce que l’État n’avait pas prévu de solution de soutien uniforme pour les étudiants.

«De nombreux étudiants se sont retrouvés dans une situation financière très précaire parce qu’ils ont par exemple perdu les jobs qui leur permettaient subvenir à leurs besoins. Ils risquent le surendettement et, au pire, de devoir interrompre leurs études», explique Simon Merki, directeur de la fondation EDUCA SWISS. Cette fondation suisse œuvrant à la promotion et au financement de la formation gère le fonds de formation. Elle utilise les dons afin de soutenir les étudiants dans le besoin. En 2020, l’année de la crise, elle a comptabilisé pas moins de 1688 inscriptions, ce qui correspond pratiquement au total des quatre années précédentes.

«Bien que la pandémie perde actuellement du terrain et que les jobs d’étudiants reviennent, le préjudice économique est encore loin d’être réparé», relève Simon Merki. «Grâce à ‹Foundation For Future›, les fondations donatrices suisses font tout leur possible pour préserver ensemble l’égalité des chances dans le secteur éducatif.»

Une stratégie claire

Même si les fondations versent des subventions essentielles, l’État continue d’avoir une influence majeure sur l’orientation de la recherche. Cela relativise l’idée selon laquelle les grands donateurs seraient susceptibles de mettre en danger l’indépendance de la recherche. Cela est apparu à l’occasion du don d’UBS de 100 millions de francs suisses à l’Université de Zurich qui a fait sensation en 2012. Sur le fond, Georg von Schnurbein le considère comme tout à fait positif. «Cela a permis de faire venir d’excellents scientifiques à Zurich. Les sciences économiques zurichoises comptent aujourd’hui parmi les meilleures d’Europe continentale», estime-t-il. Les étudiants en bénéficient. «La recherche de pointe a besoin aujourd’hui de financements externes privés. Mais cela demeure un complément par rapport à l’offre globale.» En sa qualité de directeur du CEPS, lui-même financé par des fonds de dotation, il connaît bien cette thématique. Il attire l’attention sur l’existence de structures très nettes à l’institut et sur un point supplémentaire régulant la recherche indépendante, à savoir le rôle régulateur de la communauté scientifique.

«Quand je publie mes résultats de recherche, je le fais dans une revue scientifique. Des chercheurs qui ne savent pas qui a rédigé l’article effectuent un examen par les pairs (peer review).» Cela garantit une évaluation indépendante des travaux scientifiques.

Égalité des chances

La Jacobs Foundation fait la promotion de la recherche appliquée à l’éducation et soutient des projets de formation. Cette approche était celle de son donateur, Klaus J. Jacobs. Il considérait l’éducation comme ayant une importance majeure pour la société.

«Il a toujours su que ce serait la génération suivante qui serait le moteur du changement en lui insufflant une nouvelle énergie», précise Alexandra Güntzer, Chief Communications Officer de la fondation. Il considérait l’éducation comme une clé permettant aux enfants et aux jeunes de devenir des membres de la société créatifs et productifs. «Il était important pour lui que tous les enfants aient une éducation de qualité, quelle que soit leur classe sociale et indépendamment de leur situation familiale», dit-elle.

La Fondation Stanley Thomas Johnson se mobilise notamment pour ceux qui n’ont pas de formation initiale à travers le projet «2e chance pour une 1re formation». Celui-ci ne rentre pas dans les activités de financement de la fondation, qui soutient la culture et la recherche médicale en Suisse et au Royaume-Uni, mais une co-affectation lui permet d’ouvrir la voie à 50 adultes du canton de Berne vers un emploi sur le marché du travail primaire grâce à une formation initiale.

«Ces personnes occupent souvent des emplois peu qualifiés mal payés», explique Guido Münzel, le directeur de la fondation. «Ce sont ces jobs qui sont les plus menacés pendant les crises.» Le projet s’entend comme complément à l’aide d’État. «Nous n’intervenons qu’à titre subsidiaire», dit-il. Ce qui signifie: uniquement lorsqu’il n’existe aucune autre solution de financement. Ils ont toutefois été obligés de réaliser que les candidats n’avaient pas besoin uniquement d’argent.

Il leur manque un soutien supplémentaire sous forme de coaching, par exemple, ou de préparation à l’école professionnelle. La fondation donatrice est donc devenue promotrice de ce projet. «Ce n’est pas ce que nous voulions», précise Guido Münzel. «Dans le même temps, nous voulions aider au mieux nos bénéficiaires.» Dans un souci d’efficacité, la fondation a cherché à coopérer avec des institutions établies et avec les autorités cantonales. «Il s’est avéré que nous poursuivions les mêmes objectifs: intégrer les travailleurs au marché du travail primaire.» Guido Münzel estime que des opportunités existent en raison de la pénurie de main‑d’œuvre, par exemple dans le secteur de la santé. «Nous y voyons l’opportunité d’intégrer les personnes participant à notre programme au marché du travail primaire.» La fondation a sélectionné cette année 47 candidates et candidats parmi les 180 candidatures reçues. 1,4 million de francs suisses a été budgété à cette fin. Ces prochains mois, il va s’agir de leur trouver à tous une place d’apprentissage pour août 2022. C’est déjà la troisième promotion. La Fondation Stanley Thomas Johnson vise néanmoins à s’en tenir uniquement au financement. Guido Münzel est convaincu que si le programme fait ses preuves, il se trouvera une communauté d’intérêt pour le poursuivre.

La recherche et plus encore

La Jacobs Foundation a fait évoluer son approche avec sa nouvelle stratégie. «Nous avons commencé comme fondation encourageant la recherche», raconte Nora Marketos. Les Klaus J. Jacobs Awards qu’elle attribue récompensent depuis 2009 des réalisations exceptionnelles de la recherche et de la pratique pour le développement de l’enfant et de l’adolescent.

Via son programme Jacobs Foundation Research Fellowship Program, la fondation octroie des bourses de recherche dans le monde entier aux chercheurs travaillant sur les conditions de développement, d’apprentissage et de vie des enfants et des adolescents. Ce faisant, elle soutient aussi bien la recherche fondamentale que la recherche appliquée.

«Nous voulons financer la recherche là où il existe des lacunes», explique Laura Metzger, co-directrice de Learning Minds. La fondation mise à cette fin sur d’excellents chercheurs leaders dans leur domaine. Leurs orientations scientifiques font progresser les questions de la Jacobs Foundation. «Au cours d’un processus structuré, nous définissons le thème principal, actuellement la modularité de l’apprentissage, et déterminons le besoin de connaissances», précise Laura Metzger.

Les boursiers du programme de la Jacobs Foundation bénéficient par ailleurs de la liberté scientifique. Cela a produit de nombreux résultats. Mais la Jacobs Foundation ne voulait pas se limiter à subventionner la recherche de pointe. Elle a développé la stratégie 2030. Citons Nora Marketos, co-directrice de Learning Schools: «Nous voulions transformer les résultats des recherches en interventions basées sur des faits et contribuer ainsi à des changements systémiques.» Cette nouvelle stratégie va conduire la Jacobs Foundation à investir 500 millions de francs suisses dans la recherche et l’éducation d’ici à 2030, et ce, dans différents pays. La Côte d’Ivoire, la Suisse et depuis le début de l’année le Ghana comptent parmi les principaux pays énumérés par Nora Marketos. Un pays d’Amérique latine doit venir compléter ce portefeuille. La fondation s’appuie sur place sur un réseau de partenaires et d’organisations travaillant en étroite collaboration. Les gouvernements sont fortement impliqués. La banque mondiale, qui travaille activement dans le secteur de l’éducation dans les pays en développement, est également un acteur majeur. Des ONG, des écoles et des entreprises privées sont également impliquées dans les programmes. Le programme Transforming Education in Cocoa Communities (TRECC) le montre de manière exemplaire. La Jacobs Foundation veut offrir par cet intermédiaire une formation de qualité en Côte d’Ivoire et contribuer ainsi au changement éducatif. «Il est apparu clairement dans le cadre de ce programme que cela ne fonctionne qu’en coopération, et non sans», souligne Alexandra Güntzer. La nouvelle stratégie va exactement dans cette direction: son objectif est de faire collaborer les gouvernements, les ONG, les fondations, les organisations de terrain et les personnes privées ainsi que l’industrie elle-même.